仮想サーバーとは? 物理サーバーとの違いやメリット・種類を紹介

世の中のDXトレンドが加速するにつれて、企業が扱うデータ量は日々増加し、それにあわせて管理するサーバー数も増加の一途をたどっています。

ここで課題となるのがコストです。サーバー数が増えるとそれだけ初期の導入コストが増大し、また将来的なリプレースコストや日々のメンテナンスコスト、性能増強に向けたチューニングコストなど、その額も比例して増えることになります。

そんな中、データの統合や開発環境など、業務効率化のための「仮想サーバー」の導入が注目されています。

本記事では、仮想サーバーや物理サーバーとの違い、仮想サーバー導入のメリットについて詳しく解説します。

仮想サーバーとは?物理サーバーとの違いや種類

仮想サーバーとは、1台の物理サーバー上に複数の「仮想的なサーバー」を構築する技術のことです。

専用のソフトウェアを使い、複数に分けた仮想サーバーごとに異なるOS・ソフトウェアをインストールすることで、それぞれ別の環境として利用できる点が大きな特長となります。

この仮想サーバーを使うことで、コストがかさむ物理サーバーの設置を減らし、管理コストも含めたコストカットが可能となります。

仮想サーバーと物理サーバーの違い

仮想サーバーと物理サーバーの最大の違いは、物理的なハードウェアリソースを持つ専用コンピューターであるか否かにあります。

物理サーバーの場合、専用コンピューターになるので、CPUやメモリーはもちろんインストールされたソフトウェアなど、そのコンピューターに搭載されるすべてのリソースを自由に使用できます。

もちろん、1つの物理サーバーを別の主体(企業や団体など)が共有して使うことも考えられますが、その場合は「共用サーバー」もしくは「レンタルサーバー」として物理サーバーをシェアします。ただし、原則として1つの物理サーバーには1つのOSしかインストールできません。

一方で仮想サーバーは前述のとおり、1台の物理サーバーを複数に「仮想的に」分けて使用する、仮想的なサーバーソフトウェアのことを指します。物理サーバーに構築されたソフトウェアなので、すべての物理サーバーが持つCPUやメモリーなどを持ってはいません。

複数の仮想サーバーごとに別々のOSやソフトウェアをインストールして使えるので、1台の物理サーバーであってもその中に全く違う環境を構築して使用できるのです。

仮想サーバーの種類

仮想サーバーの種類は、大きくホストOS型・ハイパーバイザー型・コンテナ型の3つに分けられます。

ホストOS型

ホストOS型とは、既存のOS(以下、ホストOS)を土台として別環境を構築・起動する方法です。

たとえばWindowsやMacといったホストOSに仮想化のためのソフトウェアをインストールし、LinuxなどのOS(以下、ゲストOS)を構築するというやり方です。

他のソフトウェアと同様にインストール感覚で環境構築を行えるため、手軽に仮想サーバーを立てられます。一方で、仮想サーバーへとアクセスする際に必ずホストOSを経由することになり、2つのOSが同時に起動されるため、仮想化する物理サーバーのスペックによっては処理速度が遅くなる傾向があります。

ハイパーバイザー型

ハイパーバイザー型とは、「ハイパーバイザー」と呼ばれる仮想化ソフトウェアを物理サーバーへと直接インストールして仮想サーバーを構築・起動する方法です。

ホストOS型のようにホストOSを経由せず、直接ゲストOSやそこにインストールされたソフトウェアを動かすことになるため、2つのOSを並行起動させるホストOS型よりも処理速度が早いというメリットがあります。

一方で、物理サーバーの中にはハイパーバイザーに対応していないものもあります。その場合、このハイパーバイザー型を採用することはできないため、事前に仮想環境を構築する予定の物理サーバーのソフト対応状況をチェックしておく必要があります。

コンテナ型

コンテナ型とは「コンテナエンジン」と呼ばれる仮想化ソフトウェアを物理サーバーへと直接インストールし、そこに「コンテナ」と呼ばれるアプリケーション実行環境を構築する方法です。

ほか2つの手法と違いゲストOSの概念がなく、ホストOSだけを起動させながらコンテナごとの環境を操作できるので、処理速度は早く物理サーバーの対応状況を考慮する必要もありません。よってホストOS型とハイパーバイザー型のよいところを合わせたような手法として、コンテナ型は近年多くの企業から注目されています。

仮想サーバー導入のメリット

次に、仮想サーバー導入のメリットを見ていきましょう。

1.コスト削減

仮想サーバーを利用すると、以下のコスト削減につながります。

・日々の物理サーバーメンテナンスコストおよびその対応にかかる人件費や消費電力

・事業拡大などにともなう追加の物理サーバーの購入コスト

・将来的な物理サーバーのリプレースコストおよびその対応にかかる人件費や消費電力

・物理サーバーの性能増強に向けたチューニングコストおよびその対応にかかる人件費や消費電力

2.リソースを効率化した運用

仮想化サーバーは、リソースの効率的な運用にも役立ちます。

先述のとおり、物理サーバーにはそのままだと、1つのOSしかインストールできません。たとえばWindows OSをホストOSとして使用している場合、Linuxにしか対応していないソフトウェアがあると、別の専用物理サーバーを立てる必要があります。

しかし仮想化対応を行うことで、LinuxのゲストOSを立てることで該当のソフトウェアを使えるようになります。

また、物理サーバーを一つの用途で使うと、リソースが余る傾向にあります。基本的に物理サーバーを購入するときは「最大稼働」を考慮して購入することになるため、平常時はそこまで多くのリソースを使わないことがほとんどです。

これに対して仮想化対応を行えば、複数の仮想サーバーを立てて用途別にリソースをシェアできるため、より自社の運用にフィットする形でリソースを有効活用できます。

3.BCP対策

さらに、仮想化サーバーはBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)対策にも有効です。

仮想サーバーはOSをはじめ、メモリーやCPU、ソフトウェアなどすべての搭載データをファイルデータとして管理できます。よって、バックアップサイトにデータを保管することも簡単です。

もちろん、バックアップされたファイルは物理サーバーのハードリソースの影響を受けないため、地震などで物理サーバーが壊れたとしてもデータは残ります。

仮想サーバーごと別の物理サーバーにバックアップ・移動することですぐに業務再開が可能となるため、国が定めるBCP対策にも有効です。

仮想サーバー導入の注意点

最後に、仮想サーバーを導入する際の注意点についてご説明します。

1.仮想化の専門知識が必要

たとえばハイパーバイザー型やコンテナ型では専用のソフトウェアを操作してインストール・設定していく必要があるので、相応の専門知識が不可欠になります。

サーバーの仮想化に詳しくない状態で設定を進めてしまうと、物理サーバーにある既存データが破損、場合によっては完全になくなってしまい業務に大きな影響を与えかねないため、必ず専門知識を有するスタッフが作業をするようにしましょう。

2.セキュリティ対策が複雑に

仮想サーバーを立てると複数のOSが立つことになるため、その分セキュリティ対策が複雑になります。OSごとにセキュリティソフトの要件が異なることが多いため、仮想化とともにセキュリティの専門知識も必要になります。

ファイアウォールや不正侵入防止システムなどとあわせながら、適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。

3.障害対策

仮想サーバーは物理サーバーの上に構築されるので、物理サーバーで不測の事態が起こった場合すべての仮想サーバーに影響が出てしまいます。よって、物理サーバーの障害対策が必須です。

先述したようなバックアップ対応含め、仮想サーバーを導入する際には障害に強い仕組みを設計・構築する必要があります。

今後ますます拡大が予想される仮想化市場

ここまでご覧いただいたとおり、仮想サーバーは物理サーバーと比べ導入コストやメンテナンスコストを抑えることができ、また今後増えるであろうBCP対策にも有効なIT管理手法となります。

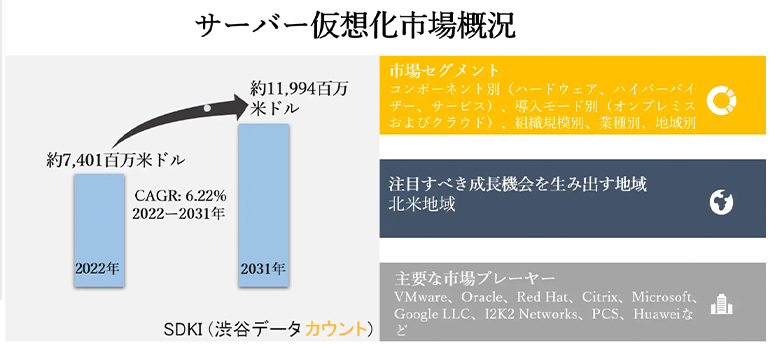

北米地域やアジア太平洋地域では、サーバー仮想化市場が急速に拡大することが予想されており、世界的に見ても注目を集めている領域のため、今後さらにサーバーの仮想化が進んでいくと考えられます。

出典:「SDKI Inc.の調査結果」より

サーバー管理ひいては全社的なデータの有効活用、効率的な活用における選択肢として、仮想サーバーの導入を検討してみてはいかがでしょう。