小売業は深刻な人手不足……労働環境改善と働き方改革が急務!

小売業では働き方改革が急務となっています。その背景には、「長時間労働」「休日の少なさ」「非正規雇用労働者の多さ」など小売業界特有の事情があるほか、2019年4月から順次施行される「働き方改革関連法」とも密接に関わっています。

今回は、小売業にフォーカスして、人手不足の原因や「働き方改革関連法」の内容と対応策、そして業務効率化のカギを握るITツールを紹介していきます。

深刻な小売業界の人手不足

どの業界でも人手不足・人材不足は叫ばれていますが、中でも深刻なのは小売業と言われています。平成30年2月に農林水産省食料産業局が発表した「卸売業・小売業における働き方の現状と課題について」によると、全産業の欠員率(未充足求人数を常用労働者数で割った数値)が2.1、食品製造業が2.5だったのに対し、小売業は2.9と高い数値となっています。

また、株式会社帝国データバンクが2018年7月に発表した「人手不足に対する企業の動向調査」がこちらです。

| 正社員 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 業界 | 2018年7月 | 2017年7月 | 2016年7月 | |

| 1 | 情報サービス | ↑71.3 | ↑69.7 | 60.0 |

| 2 | 運輸・倉庫 | ↑67.6 | ↑60.9 | 48.1 |

| 3 | 建設 | ↑66.3 | ↑59.5 | 53.2 |

| 4 | メンテナンス・警備・検査 | ↑66.2 | ↑56.7 | 50.0 |

| 5 | 家電・情報機器小売 | ↑63.9 | ↓61.5 | 65.0 |

| 6 | 輸送用機械・器具製造 | ↑62.9 | ↑37.5 | 25.8 |

| 7 | 人材派遣・紹介 | ↑62.1 | ↓40.4 | 41,7 |

| 8 | 放送 | →61.5 | ↓61.5 | 76.9 |

| 9 | 飲食店 | ↑58.5 | ↓46.3 | 51.3 |

| 10 | リース・賃貸 | ↑58.4 | ↑52.9 | 38.6 |

| 非正規社員 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 業界 | 2018年7月 | 2017年7月 | 2016年7月 | |

| 1 | 飲食店 | ↑82.9 | ↓78.0 | 79.5 |

| 2 | メンテナンス・警備・検査 | ↑65.1 | ↓48.5 | 50.4 |

| 3 | 人材派遣・紹介 | ↑60.0 | →48.8 | 48.8 |

| 4 | 娯楽サービス | ↑58.2 | ↓50.9 | 63.0 |

| 5 | 飲食料品小売業 | ↑57.9 | ↓56.9 | 63.8 |

| 6 | 各種商品小売 | ↓57.8 | ↑59.6 | 42.9 |

| 7 | 家具類小売 | ↑55.6 | ↑37.5 | 33.3 |

| 8 | 医薬品・日用品雑貨店小売 | ↑52.2 | ↓34.8 | 46.4 |

| 9 | 旅館・ホテル | ↑50.0 | ↓37.5 | 57.1 |

| 10 | 教育サービス | ↑47.8 | ↓29.4 | 31.6 |

正社員が不足していると答えた企業が全産業で半数を超えましたが、小売業に当てはまるのは5位の「家電・情報機器小売」だけとなっています。一方で、非正規社員が不足していると答えた上位10業種のうち4業種が小売業となっていることがわかります。

<出典:農林水産省「卸売業・小売業における働き方の現状と課題について」>

<出典:株式会社帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」>

小売業で人手不足が続く理由

小売業は最終消費者に販売する事業ですので、スーパーやコンビニ、ホームセンターを筆頭に、衣料品や日用品、家具、家電など幅広い業態があります。小売業の勤務で共通していることとして、「長時間労働」「休日が少ない」「低賃金」などを挙げることができます。

生産年齢人口が減少する日本で、従業員の離職や採用難が続くと最悪の場合、「人手不足倒産」になることも考えられます。事実、2019年1月に株式会社帝国データバンクが発表した「人手不足倒産の動向調査」によると、2018年の小売業の「人手不足倒産」は16件で建設業、サービス業、運輸・通信業に次ぐ4位の結果でしたが、前年比増減では約1.8倍で、全産業の中でワーストとなりました。

労働環境の改善は小売業にとって喫緊の課題です。さらに2019年4月から順次施行される「働き方改革関連法」にも対応すべき項目が多く存在します。

<出典:株式会社帝国データバンク「人手不足倒産の動向調査」>

小売業が対応すべき「働き方改革関連法」

では、「働き方改革関連法」の施行で小売業にどのような影響があるのでしょうか。小売業に大きな影響を与えるのは下記の内容です。

●年次有給休暇の取得義務(2019年4月1日施行)

年間10日以上の有給休暇がある労働者が5日以上の有給休暇を取得することが企業に義務付けられます。

●時間外労働の上限規制(大企業:2019年4月1日施行/中小企業:2020年4月1日施行)

時間外労働の上限が月100時間、年720時間。月45時間を超える月は最大で6か月かつ複数月の平均80時間を上限とします。

●中小企業への月60時間以上の時間外労働に対する割増賃金率の導入(2023年4月1日施行)

これまで大企業にのみ適用されていた月60時間以上の割増賃金率50%が中小企業にも導入されます。

●同一労働同一賃金(大企業:2020年4月1日施行/中小企業:2021年4月1日施行)

正社員と非正規雇用(パート・アルバイト・派遣労働者など)の間で生じる不合理な待遇差(給与・賞与・各種手当など)を解消しなくていけません。

では、1つずつ小売業の現状とどのような乖離があるかを解説します。

小売業は労働時間が長く、休日が少ない

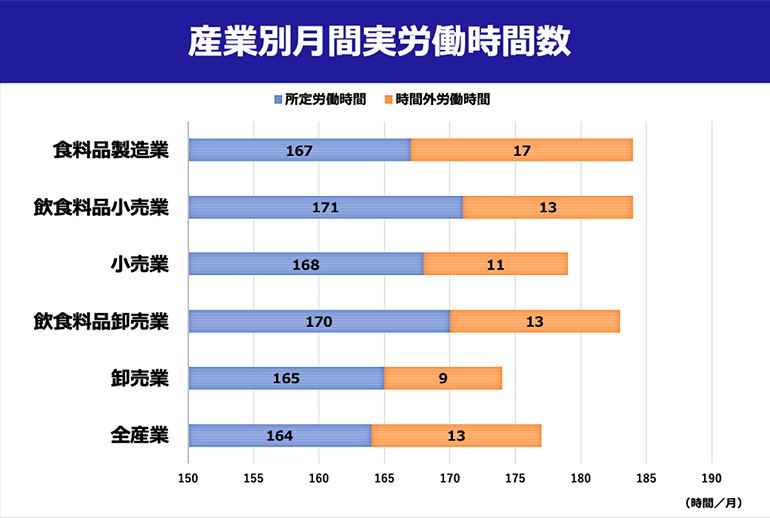

小売業は他産業よりも長時間労働が慢性化していると言われています。厚生労働省の下記のデータ「産業別月間実労働時間数」で確認してみましょう。

<出典:厚生労働省「平成28年賃金構造基本統計調査」>

小売業は、全産業よりも少しだけ労働時間が長い結果となっていますが、飲食料品小売業は突出して労働時間が長いことがわかります。また下記の「年次有給休暇の取得状況」を見てみると、「卸売業、小売業」は取得日数、取得率ともに「宿泊業、飲食サービス業」に次いで低いワースト2位となっています。全産業を平均した「取得日数」は9.0日。「取得率」が49.4%となっているので、他産業と比較しても小売業は、休みが取りにくいのが現状です。

| 産業 | 労働者1人平均 取得日数(日) |

労働者1人平均 取得率(%) |

|---|---|---|

| 建設業 | 7.0 | 38.5% |

| 製造業 | 11.0 | 58.4% |

| 情報通信業 | 11.5 | 59.8% |

| 運輸業、郵便業 | 9.3 | 51.4% |

| 金融業、保険業 | 11.2 | 58.3% |

| 宿泊業、飲食サービス業 | 5.2 | 32.5% |

| 卸売業、小売業 | 6.5 | 35.8% |

<出典:厚生労働省「平成30年就労条件総合調査」>

長時間労働が慢性化し、休日が取りにくい状態だとワーク・ライフ・バランスの確保も難しく、昨今の労働者のニーズとも合致しません。また「働き方改革関連法」の「年次有給休暇の取得義務」「時間外労働の上限規制」「月60時間以上の割増賃金」に抵触する恐れがあります。

特に「年次有給休暇の取得義務」は、正規雇用だけではなくアルバイト、パートなどの非正規雇用労働者も付与する対象となります。アルバイトやパートなどの非正規雇用に関しては、次の項で詳しく説明します。

小売業は非正規雇用の割合が高い

厚生労働省の平成29年度のデータによると、全従業員に対する非正規雇用労働者の割合は37.3%で、その数は約2,036万人に及びます。つまり3人に1人は非正規雇用労働者だというのが現在の日本の現状ですが、産業別で見るとさらに小売業の厳しい現実が理解できます。

厚生労働省「非正規雇用の現状」によると、「卸売業、小売業」の非正規雇用労働者の割合は47.2%。こちらも「宿泊業、飲食サービス業」の69.2%に次いでワースト2位となっています。

アルバイトやパートなどの非正規雇用労働者がフルタイムに近い勤務形態だと2019年の「働き方改革関連法」施行後に「年次有給休暇の取得の義務化」の対象になる可能性があります。非正規雇用労働者の割合が多くなれば多くなるほど施行後に対応しなければいけないことが多くなるでしょう。

また最も大きな課題となるのは「同一労働同一賃金」です。まずは正規雇用と非正規雇用労働者の間で、職務内容に差がない場合、基本給や賞与、各種手当や福利厚生に至るまで待遇差をなくさなければいけません(どのような待遇差が不合理であり、不合理ではないかは、厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン」を参照)。

ただでさえ、人手不足の状況なのにさらなる改善を求められるなんて……!と小売業経営者や店舗責任者の方の悲鳴が聞こえてきそうですが、チャンスと捉えるか、ピンチと捉えるかで大きな差が生まれます。

<参照:厚生労働省「非正規雇用の現状」>

小売業での生産性向上、働き方改革は急務!

人手不足、長時間労働に加え、財務省財務総合政策研究所「法人企業統計調査」 によると、小売業では「労働装備率」も全産業の中で低くなっています。

「労働装備率」は、有形固定資産(建設仮勘定を除く)を従業員数で割った数値であり、従業員あたりの設備投資額を表します。シンプルに説明すると、小売業は投資をすればまだまだ業務改善が可能なことを示しています。

<出典:農林水産省食料産業局「卸売業・小売業における働き方の現状と課題について」>

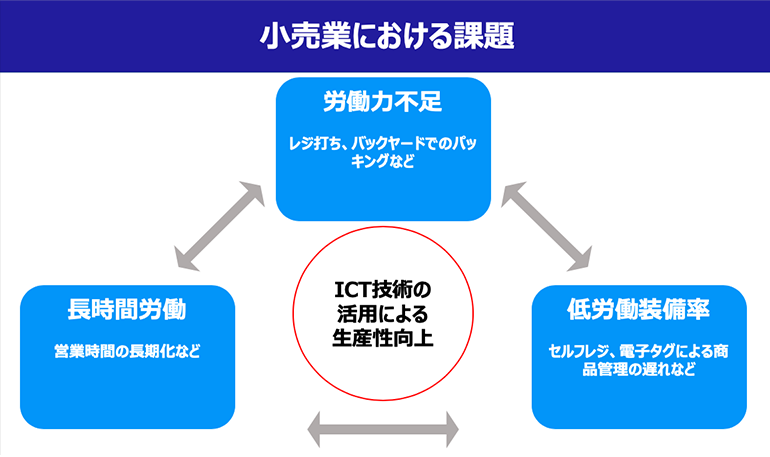

労働力不足を補うために長時間労働が慢性化。この状況が継続していては、「年次有給休暇の義務化」「時間外労働の上限規制」「月60時間以上の割増賃金」「同一労働同一賃金」に柔軟に対応することができなくなります。またそのような労働環境では、採用も難しくなり、さらに人手不足を招く……という負のサイクルに陥ります。

このようなサイクルを解消するために現在、国を挙げて推進されているのが、IT、ICT、IoT、AIなどを活用した生産性向上です。最も先進的な例では、2018年10月から2カ月間実験的に設置されたJR赤羽駅のAI無人店舗などがありますが、そのような大きなソリューションを導入しなくても、経営課題を抽出して的確なITツールを導入することで大きな業務効率化を図ることができます。

スタッフの人員配置の効率化ツール、他店舗経営におけるシフトの自動化、クラウド勤怠管理などさまざまなサービスがありますが、最も導入しやすいのはPOSシステムではないでしょうか。

POSシステムとは?

POSとは“Point of Sales(販売時点情報管理)”の略称です。現在は業態に応じたさまざまなサービスが展開されていますが、導入のメリットは、販売実績を商品名、日時、価格、数量、天気に及ぶまで事細かにデータベース化できることです。その他にも下記のような機能が一般的に付帯しています。

●レジ会計業務の効率化

●商品管理機能・在庫管理

●複数店舗管理

●ECサイト連携

またコンビニエンスストアやスーパーマーケットなどでよく利用されているターミナルPOSやパソコンにインストールするパソコンPOS、飲食店の注文受付などに利用されるハンディ型やタブレットPOSなどデバイス別に用意されている点も導入のハードルを下げています。初期コストも安く抑えられるので、業務効率化や人手不足に悩んでいる方は導入することで高い効果を期待できます。

タブレット導入

タブレット導入も小売業で大きな業務効率化を期待できます。例えば、POSシステムはクラウド型サービスが主流になっています。業態にもよりますが、タブレットだとタッチパネルで操作も楽で、ICT環境が整っていれば店内のどこでもPOSシステムに連携することができます。

さらにPOSシステムや販売・在庫管理システムを導入しているケースでは、タブレットで発注、仕入管理も可能になる上、やさまざまな帳票を電子化することができます。本部と店舗の情報共有もリアルタイムに行えるため、業務効率化のクラウドサービスを利用するならば、欠かせないツールと言えます。

デジタルサイネージ

デジタルサイネージも小売業で大きく普及している広告・販売ツールのひとつです。デジタルサイネージの魅力はなんといっても、表現力が高く、自由度の高いコンテンツを配信できることです。インストアの活用例としては、

●新商品の紹介

●キャンペーンの案内

●会員特典の案内・加入促進

●商品の活用提案

などが考えられます。来店客の売上げ単価の上昇、目的の商品の売上げ向上、リピート客の増加を期待できます。さらに、デジタルサイネージは、インストアマーケティング以外でも活用できます。店舗はお客さまに来店しもらわないと売上げにつながりませんが、デジタルサイネージを店外に設置することで集客効果に期待ができます。

課題を見つけ、的確なツールの導入を

労働人口が減少していく日本では、小売業に限らず人材確保は確実に難しくなります。その際にどうすれば担い手を確保できるか、という視点も重要ですが、いかに同じ人数で生産性を向上できるか、という視点も大切になります。

「働き方改革関連法」の施行も迫る中、業務改革は待ったなしの状況です。まずは経営課題を明確に見つけ出し、必要なところに最適なITツールを導入してみてはいかがでしょうか。