【中小企業向け】確実なデータバックアップ方法とその必要性とは

企業は日々、インターネットや社内ネットワークを介して、膨大なデータのやり取り、共有、蓄積をしています。しかし、このような重要なデータは、常に損失の危険にさらされていると言っても、過言ではありません。

それは外部からの攻撃やウイルス感染による危険だけではありません。操作エラーなどの人的ミス、ハードウェアやソフトウェアの障害、災害、犯罪などさまざまな要因が考えられます。そのようなリスクを回避し、企業活動を停滞させないために、企業はデータのバックアップを行います。

しかし、そのバックアップ方法は正しく確実でしょうか?働き方改革を背景として、端末の種類も増え、働く場所も多様化する中、より確実なバックアップ方法が求められています。

今回は、バックアップの必要性を改めて解説し、中小企業向けに正しく確実なバックアップ方法を紹介します。

なぜバックアップは必要なのか?

最初に、なぜデータをバックアップする必要があるのか、その主な理由を2つ説明します。

企業活動の維持

機器の故障や人為的ミスから、ウイルスやハッキングなどの外的要因によるもの、地震など自然災害までもがデータ損失の原因となります。今や企業活動に欠かせない経営資源の1つである情報=データの損失は、業務の停止を意味するものです。従って、これら不測の事態に対し事前にデータのバックアップを行えば、被害を最小限に抑えた事業の早期復旧につながります。

企業価値の向上・顧客の信頼獲得

「データ」は1つの企業内で完結した資産ではありません。中には各社との取引情報や顧客データも含まれます。従って万が一データが損失し、情報漏えいなどが発生してしまえば、取引先の情報も漏えいする恐れがあり、企業の信頼低下につながりかねません。データのバックアップを徹底し、事前にデータの保全・管理への姿勢を示すことで、社会的信頼の向上と企業のイメージアップが期待できます。

理想的なバックアップ方法とは?

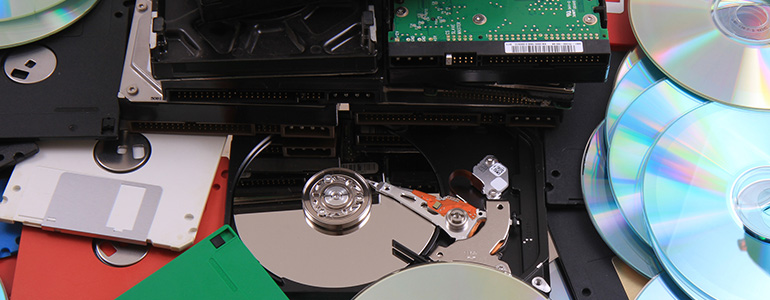

データのバックアップを検討する際に、保存先を選定することが最も重要となります。手軽な保存先としては、外付けハードディスクやUSBメモリといった外部記憶媒体が挙げられます。しかし、外部記憶媒体へのバックアップはコピーを手動で行うことが多く、煩雑な作業も増えるため人為的なミスが起こりやすいリスクを伴います。

また保存先の数も重要になります。あらゆるリスクを想定すると、1つの保存先では不十分です。では保存媒体、保存先の数はどのように考えればいいのでしょうか。

バックアップ方法は「3-2-1」ルールに則る

確実にデータをバックアップする方法と言われる「3-2-1」ルールを紹介します。

①「3」つ以上のデータを作成する

②「2」種類の媒体に保存する

③「1」つは遠隔地で保存する

まず、オリジナルデータの複製を作成し、合計で3つ以上のデータを作成します。データの保存先が同じだと、機器の故障などが原因ですべてのデータが消失してしまうリスクがありますので、1つは外部記憶媒体に保存して、もう1つはクラウドストレージ上に保存するなど、構造の異なるストレージに分けて保存します。そして、万が一の同時被災からデータを守るため、1つは拠点から離れた遠隔地で保存します。

この「3-2-1」ルールを守ることで、データ損失のリスクを大幅に低減することができます。さらにリスクを低減するには、もう1つデータを用意して、オフラインで保存することをおすすめします。4重の対策を行えば、災害時やシステム障害時でも事業に影響が及びにくくなるでしょう。

●BCP(事業継続計画)における企業のデータ保存とバックアップ方法

バックアップデータの保存先は?

複数のバックアップデータを複数の媒体、拠点に保存することで、リスクを低減できることをご理解いただけたと思います。では、データのバックアップには具体的にどのような保存先が考えられるのでしょうか。ここでは代表的なバックアップの保存先を紹介します。

クラウドストレージに保存するメリット、デメリット

クラウドストレージは、サービス事業者がサーバーを管理しているため、社員個人の不注意による機器の破損や故障がなく、バックアップデータの保存に有効な手段となります。またインターネット環境があれば、パソコン、スマートフォン、タブレットなど、さまざまなデバイスからアクセスすることが可能になります。

クラウドストレージには、バックアップしたデータを時系列で保存し、管理ができるサービスもあります。そのため、誤ってデータを消去してしまった際、指定のデータを復旧することも可能です。

ただし、災害などでインターネットがつながらない場合にはクラウドストレージに接続できないため、もう1つの保存先はNASが有力候補となります。

データ復旧が可能で、外部からの不正アクセスを防ぐNAS

NASとは、ネットワーク接続ハードディスク(Network Attached Storage)を指します。パソコンに接続して使う外付けハードディスクではなく、ネットワークに接続するハードディスクのため、パソコンの故障などによってデータが影響を受けません。また複数のハードディスクを内蔵して1台の仮想ハードディスクとして冗長性を持たせているため、データ復旧も可能です。

NASは社内ネットワークでデータを共有できることも特徴です。インターネットに接続できなくても、社内ネットワークが生きていれば接続できるため、クラウドストレージの課題であるオフライン環境での使用も可能です。また、社内ネットワークでシステムが完結するため、インターネットを通じた外部からの不正アクセスを防ぎます。ただし機器の故障、災害によるデータ消失などのリスクは存在します。

このように、クラウドストレージとNASにはそれぞれメリット・デメリットがあるため、どちらか一方のみの使用だと安心・安全とは言い切れません。従って、クラウドストレージとNASの2種類の保存先を、データの特性に合わせて併用することが、最善の運用方法と言えます。

●NASとクラウドストレージを徹底比較。法人利用で重視すべきポイント

バックアップの適切な頻度は?

バックアップの頻度についても、考えておく必要があります。バックアップしてから次のバックアップまでの期間が短ければ短いほど、データを損失した時のダメージは軽減できます。一方で、保存先や対象となるデータによっては、短い期間での定期的なバックアップが難しい場合もあります。バックアップの頻度は、保存先やデータの用途を考慮する必要があるのです。

バックアップ方法は、基本的に手動と自動の2つです。自動バックアップ機能を選択すれば、自動的にバックアップをしてくれるので、手動によるミスを防ぐことができます。また一部のNAS・クラウドストレージには、データを上書き保存・削除した場合でも、数世代前のデータを自動で保存するバージョン管理機能も標準で装備されています。

まとめ

バックアップの必要性と、その方法や保存先について紹介してきました。企業の財産であるデータは予期せぬアクシデントで損失してしまうリスクがあります。

企業としてこのリスクに備えるためには、適切な保存先の選定や方法論を理解した上で、バックアップの必要性を社内全体に意識づけることが重要になります。経営層に率先してバックアップの意識づけを行ってもらい、従業員全体でのデータバックアップの取り組みを進めていきましょう。