東北大学 早瀬教授 × エレコムの共同開発

「リアルタイム血圧推定技術」

が叶える「健康意識のアップデート」とは

- Introduction

- エレコム株式会社は、東北大学流体科学研究所の早瀬敏幸教授と共同でリアルタイム血圧推定技術の研究を進めています。この技術の開発により、例えば、ここ数年で私たちの生活においてなじみ深いものとなったスマートウォッチなどのウェアラブル端末により常時血圧の計測が可能となる可能性があります。「リアルタイム血圧推定技術」は、どのような仕組みで、どのような社会的意義を持つプロダクトなのでしょうか。そして今後の私たちの暮らしにおいてどのような位置づけとなるのでしょうか。

- 早瀬 敏幸

東北大学教授/学際科学フロンティア研究所所長。研究分野は医用生体工学、生体流体力学、流体情報学、流体工学。

- 岩本 修

エレコム株式会社 商品開発部 ヘルスケア課 兼 エレコムヘルスケア株式会社

「10年後に実現したい社会」=「日常人間ドック」という発想から生まれたプロジェクト

――「リアルタイム血圧推定技術」開発プロジェクト発足の経緯を教えてください。

早瀬教授: このプロジェクトは、文部科学省が2013年(平成25年)度に開始した「革新的イノベーション創出プログラム(COI STREAM)」(http://www.mext.go.jp/a_menu/kagaku/coi/)の一環として始まったものです。全国に存在するいくつかの研究拠点において、10年後に実現したい社会像を設定し、企業と大学が協力しながらそこから何をすべきかを逆算し実践していくというものでした。そこで東北大学が掲げたテーマは、日常生活をしながらさりげなく身体のデータを取得して、そこから健康社会を実現していく「日常人間ドック」というものでした。エレコム株式会社(以下、エレコム)さんと共同研究している「リアルタイム血圧推定技術」は、その「日常人間ドック」構想の中のひとつのプロジェクトです。

――「日常人間ドック」というテーマのプロジェクトに、エレコムが参画しているのにはどういった理由があるのでしょう?

岩本: エレコムはパソコン周辺機器から始まった会社ですが、今は「ライフスタイル イノベーション」というビジョンを掲げ、スマートフォンやタブレットの周辺機器の製造にとどまらず、産業向けやヘルスケア分野にも参入しています。その中で、人々の生活をアップデートしていく技術に着目しましたので、参入するチャンスだと考えました。

――そこで目をつけたのが血圧だったということでしょうか? ライフスタイルやヘルスケアに関する測定機器はいろいろあると思いますが…。

岩本: おっしゃるとおり、スマートフォンには当たり前のように歩数計がついていますし、スマートウォッチでも活動量計を備えているものはたくさんあるんですよね。だからこそ「エレコムがやるなら、ヘルスケア分野においてどんなものであるべきか?」と考えていたんです。近年エレコムは家庭用医療機器や体重体組成計などの計測機器でシェアを広げ始めていましたので「もっと日常的に、正確に血圧を測れたらいいのではないか」と考えたのです。そう考えて調べてみると、世の中にウェアラブル血圧計はたくさんあっても、正確に計測できるアルゴリズムを持った製品があまりないことがわかってきました。

――なるほど。海外メーカー製で血圧を測れるとうたっているスマートウォッチやウェアラブル機器でも、精度が不明なものがほとんどなので、精度の高いアルゴリズムが搭載されている製品が望まれていたんですね。

岩本: はい、そしてその分野に近い研究をされている早瀬教授に出会ったんです。

――もともと早瀬教授が研究されている分野とはなんだったのでしょう?

早瀬教授: 大枠では「流動創成研究」というコンセプトのもと、「流れの現象」を解明し、それをさまざまな技術に応用・展開することを目的とする「東北大学流体科学研究所の流動創成研究部門」に所属しています。その中で私は「融合計算医工学」を研究しています。融合計算というのは、計測と計算を融合するというもので、例えば超音波、CT、MRIなどによる生体の計測データと、コンピューターが行うシミュレーションを融合させ、計測あるいは計算だけではわからない生体情報を調べて明らかにするというものです。

――「流れの研究」というのはあまり耳にしたことがないのですがどんな研究なのでしょうか?

早瀬教授: 「流れ」を専門にする研究所は日本でも東北大学流体科学研究所だけですからね。でも、人間の体内の血液の流れを始め、台風などに代表される大気の流れや海流など、自然界にはたくさんの「流れ」があり、それは飛行機や自動車、室内の空調など私たちの社会にも関係してくる問題です。それだけミクロからマクロまで世の中は「流れ」で満ちあふれているので、それを研究することでわかってくるものは非常に多いのです。

4,300万人の日本人が高血圧と推定されている。にもかかわらず「血圧」には未知の領域も多い

――そもそも血圧を計測することにはどのような重要性があるのでしょうか?

早瀬教授: 高血圧の基準が下がったこともあり、現在日本では4,300万もの人が高血圧の対象者だと推定(※引用:NIPPON DATA2010および2010年国勢調査人口より https://shiga-publichealth.jp/nippon-data/cms/wp-content/uploads/2019/03/2010_4.pdf)されています。高血圧になると脳卒中や動脈硬化などのリスクが増えるので、本来血圧というのはきちんと把握しないといけない数値なのです。血圧には生活習慣が大きく関わっており、若い時からの習慣が影響すると言われているので、若いうちから手軽に血圧を測って知っておくということは、ますます重要になってきています。

――しかし血圧計で血圧を測るというのは、健康な人はなかなかしないですよね。

早瀬教授: そんな常識を覆すのにも、例えば腕時計型などの常時身に着けていられるウェアラブル端末の血圧計はとてもいいと思うのです。時計など(身に着けられる機器)に血圧を測る機能があれば、意識しなくても計測できているし、日常生活の中で血圧の数値が目に入るようになる。そうすれば自然と血圧が上がらないように気をつけることができるようになるでしょう。それにたまに計測するだけだと、精度の問題も出てきてしまいます。血圧というのは、計測する場所やタイミングでも違うし、何回か連続して測ってもそのたびに出る値は違ってくるものなのです。

――血圧とは、それだけデリケートなものなのですね。

早瀬教授: だから極力正確な値を知るには、なるべくたくさんのデータを集めて、それの平均値を出すしかない。それをやるのに、長時間身体に密着している腕時計型の検討をしています。

――なるほど。

早瀬教授: さらに「連続血圧」というものを知ることも重要になってきます。連続血圧と疾患には関係があると言われているのですが、実際はあまり研究されていないのです。なぜならずっと血圧を計測するような人もいないため、データが不足している分野なのです。でも、長時間つけていられるウェアラブル端末なら、それができるようになりますよね。

「リアルタイム血圧推定技術」が生む、ライフスタイル イノベーション

――それでは、改めて「リアルタイム血圧推定技術」の概要を教えていただけますか。

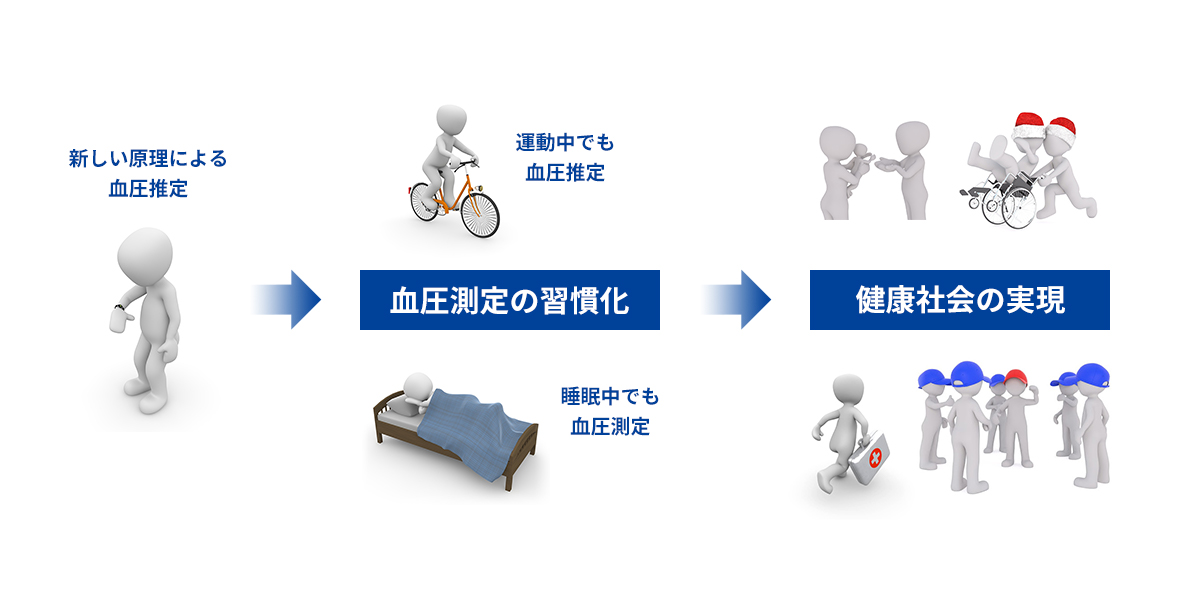

早瀬教授: 私たちが開発している「リアルタイム血圧推定技術」は、脈拍から得られたデータをもとに心臓と血管系のシミュレーションをリアルタイムで行い、その計算結果から連続的な血圧を算出し表示するというものです。

――単なる計測だけでなく、シミュレーションが行われて血圧として表示されるんですね。

早瀬教授: そうです。そこで計測と計算の融合が行われているので、従来の脈拍数を用いる血圧計とは考え方が違います。従来のものは、測定した脈拍数と血圧の相関関係から数値を求めるというものだったのですが、この「リアルタイム血圧推定技術」ではセンサーを使って計測した脈拍数のデータと、独自のモデル計算を融合して血圧を導き出すようになっていて、より精度の高い結果が得られることがわかっています。

――「リアルタイム血圧推定技術」を使えば、ユーザーが着用している間はずっと自分の血圧を測定でき、さらに知りたい時に手軽に知ることができるわけですね。また、研究者はその多くのデータをもとにアルゴリズムの精度をより高めたり、さらに新しい研究ができたりするようになりそうです。製品化と研究が同時進行する、まさにイノベーションですね。

早瀬教授: そうです。これまでは連続的な血圧はデータがあまりなかったので研究がやりにくかったのですが、これが製品化されれば、どんどん研究は進んでいくと考えられます。

――この「リアルタイム血圧推定技術」が、今実現可能となったのには何か理由はあるのですか?

岩本: 先生のユニークな「流れ」研究と、気軽に心拍数を計測できるスマートウォッチのようなデバイスが世に出てきたことの掛け合わせが大きいですね。取れるデータ量が段違いになったことは、先生の研究を加速させていると思います。従来の研究は、脈波伝播時間から血管の硬さを推定して、そこから血圧を推定しようというものでした。実際にこのやり方を使った医療機器は何年も前から存在していますが、それを応用したスマートウォッチ用に利用されるアルゴリズムは、心電計と心拍計の値から計算するため測定時は安静にする必要があり、睡眠中や運動中など自由に行動する日常生活の中で連続的に血圧変動を推定するには不向きです。それに対し、先生の研究は、連続的な心拍数の変化から数式を使って計算し血圧を導き出すというおそらく世界で唯一のものです。そして、先生の基礎研究からはその精度の高さがわかってきています。それはエレコムとしてもぜひ協力したいと思いました。

――これまでにない研究とこれまでにないテクノロジーが結びついて、さらに新しいイノベーションが生まれようとしてきているんですね。

岩本: そうです。そして先生の考えた理論では、必要なインプットは心拍数の連続的変化だけなんです。データの収集は、必要な要素が多いと大変になってしまうのですが、非常にシンプルなインプットというのも大きなポイントです。もちろん、その中で行われている計算はものすごく複雑な処理なんですけどね(笑)。

――さらにこの「リアルタイム血圧推定技術」の利用者が増えれば、そのデータをもとに先生の研究も進み、より新しい成果が出てくるという好循環があるんですね。

早瀬教授: はい。現在は学生を対象に実証実験を行い、健康な人の血圧のパターンが取得できていますが、この先は疾患を持っている人の血圧がどうなっているのかを計測して改良していくことになると思います。血圧という概念自体は誰もが知っていると思うのですが、それをこうして細かく計測していくことで新しいイノベーションが生まれる可能性を持っているんですね。

――今後がとても楽しみです。最後に、今後「リアルタイム血圧推定技術」や、その他のテクノロジーの発展が、ヘルスケア分野においてどのように私たちの生活をアップデートすると思われますか?

早瀬教授: リアルタイム血圧推定技術の開発をし、スマートウォッチなどのデバイスに搭載することで日常的に正確な血圧を把握できるようになれば、もっと健康意識も変わってくるんじゃないかと思っています。その上で、今後研究と製品開発を進める中で、運動や入浴などの際に血圧の状態をもとにアラームを出すことで、突然死やヒートショックなどを避けることができればいいなと考えています。血圧の変化と疾患との関係の研究が進めば、将来的なリスクを診断して提示するなんて展開もできるはずです。

岩本: エレコムとしては、これまでコードでつながっていた「自宅で使うもの」をモバイル化して、いつでもどこでも使えるようにしてきたという流れを持っています。この「リアルタイム血圧推定技術」も、血圧を手軽に測れるようにするという意味で「ライフスタイル イノベーション」というエレコムのスタンスを象徴するプロダクトになると思います。先生の技術をもとに画期的な製品を開発し、早く皆さまにお届けして、社会に貢献したいですね。