USB切替器で、1台の周辺機器を使い分ける

かつては一家に1台だったPCですが、ハイエンドなゲームを遊んだり、映像の編集をしたりするのはデスクトップPC、普段の仕事や調べものはノートPC、移動中はタブレットというように、PCやタブレットを複数台所有するのが当たり前となりました。

しかし、プリンターやスキャナーなどの周辺機器を、PCの台数に合わせて購入するのは経済的ではなく、使うPCが変わる度にケーブルを抜き差しするのはたいへんでしょう。「USB切替器」は、1台しかない周辺機器を複数のPCで使いたいときにあると便利なアイテムです。

周辺機器を接続するUSBはポートが不足しがち

PCをプリンターやスキャナーなどと接続するとき、最も普及している規格がUSBです。キーボードやマウスなども、今ではほとんどの製品がUSB接続となっています。現在販売されているほぼすべてのPC、ノートPCにUSBポートが搭載され、周辺機器もUSBに対応していないものはないといっても過言ではありません。また、スマホやタブレット、デジカメなどに使われているMicro-USBも、変換するケーブルやパーツを使うことで、やはりUSB接続が可能です。

しかし、USBに対応する周辺機器が増えても、PCやノートPCのUSB接続ポートの数は限られています。特にノートPCは顕著で、マウスともう1点何かをつないだら、自由に使える(空いている)ポートは1つだけという機種も少なくありません。USBのポート不足には、1つのポートを複数に分割する「USBハブ」が便利ですが、あまり多くの機器を接続すると(USB機器に電気を供給する)バスパワーが足りなくなり、機器が使用できないこともあります。

USB規格にはいくつかバージョンがある

USBとは「Universal Serial Bus」の略で、1996年に「USB1.0」、1998年に「USB1.1」の規格が策定されています。その後、「2.0」「3.0」と改定が進み、現在の最新版は「3.2」です。PCや周辺機器では「2.0」に対応しているものが多く、「3.0」以降への対応は比較的ゆっくり進んでいる状況といえます。

規格のバージョンによる違いで一番大きいのは「データの転送速度」です。例えば「2.0」では480Mbps(1秒間に480MB)ですが、「3.0」では5GBbps(1秒間に5GB)と跳ね上がっています。数字が大きい規格に対応している機器同士であれば、大量のデータを素早く送ることが可能です。

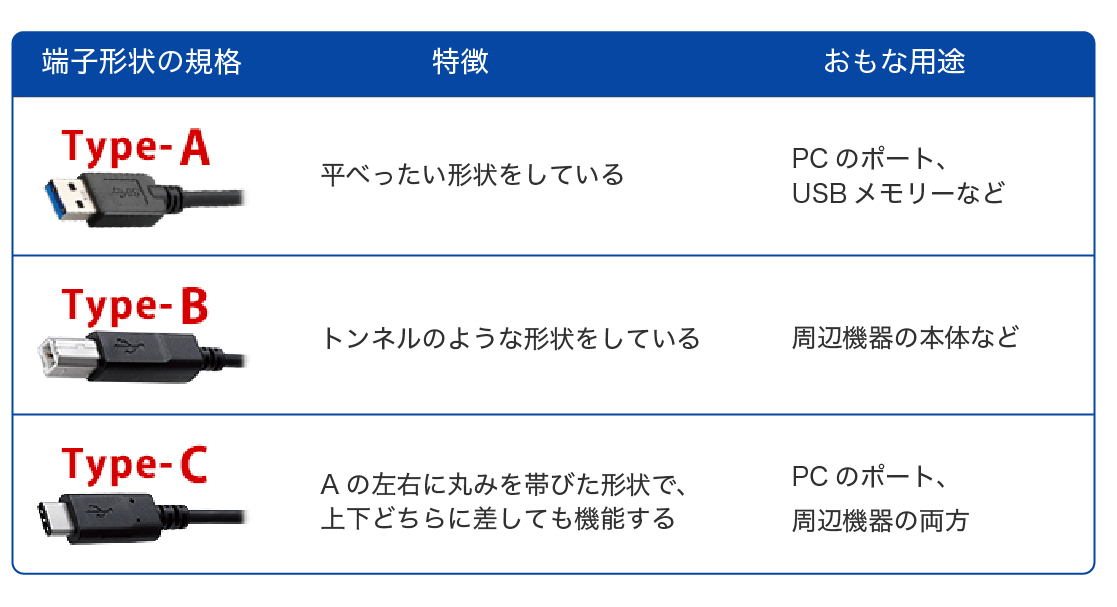

また、端子の形は複数あり、それぞれ次のように使われています。

なお、USBの端子の形状は上記以外にもあります。代表的なものとして、デジタルカメラなどで使われている「USB Mini-B」や、スマートフォンのケーブルなどに使われている「USB Micro-B」が挙げられるでしょう。ちなみに、どちらにも「Type-B」だけでなく「Type-A」もあります。

「USB Mini-Bはデジカメで多く採用された規格ですが、スマートフォン(Android)で採用されたことで「USB Micro-B」も広く普及しました。その後、差し込むときに上下を選ばない「USB Micro-C」が登場し、使い勝手の良さから主流となりつつあります。

USB切替器を使用するメリット

PCの周辺機器には、たくさんのUSB規格対応機器があります。中にはプリンターやスキャナーのように場所を取る物もあり、これらをPCの台数分だけそろえるのは、経済的にもスペース的にも非効率でしょう。

1台しかないプリンターやスキャナーを複数のPCで切り替えて使用するには、使用するPCが変わる度にケーブルを抜き差しし、つなぎ直すという方法が考えられます。しかし、文書を印刷する度に、あるいは画像を取り込むためだけに接続からやり直すのは、ストレスが溜まる作業となるでしょう。

これらの問題を一気に解決するのがUSB切替器です。接続方法は、プリンターなどの周辺機器からのケーブルを切替器につなぎ、別のUSBケーブルで複数のPCに分けるだけ。あとは使いたいときにスイッチで切り替えれば、1台の周辺機器を2台以上のPCで切り替えて利用できます。

USB切替器はPCの周辺機器としては安価ですし、USBケーブルに至っては最も安い部類に入るPC関連パーツです。USB切替器は、少ない投資で確実な効果が得られる物なので、複数のPCを使い分けている人はいくつか持っていても良いでしょう。

また、プリンターやスキャナーだけでなく、外付けHDDやUSBメモリーをUSB切替器で切り替えることもできます。2台以上のPCでデータを共有したいとき、わざわざケーブルをつなぎ直すことも、ネットワーク上にアップする必要もなくなるため、大幅な作業効率の向上と時間短縮が図れるでしょう。

USB切替器を使うときに注意すべきこと

USB切替器もUSB規格に則った製品ですから、「2.0」や「3.0」といったバージョンの違いには注意が必要です。特に数字の小さい機器をつないだ場合、思ったような転送速度は得られません。印刷データやスキャンした画像であれば「少し遅い」程度で済みますが、HDDへのバックアップ作成など、データ量が大きいときは、USB切替器と周辺機器、そしてPCのUSB規格がそろうようにしたいものです。

また、USB切替器にUSBハブを接続すれば、つなげるUSB機器を増やすことができます。しかし、機器が増えると電気も多く必要になり、それだけ(USB機器に電気を供給する)バスパワーが必要になります。バスパワーが不足すると機器を認識しなくなったり、正常に動作しなくなったりするので、できるだけ避けるようにしてください。

さらに、プリンターの中には、PCと常時情報をやりとりしている機種があります。そのようなプリンターは、USB切替器を挟むことで接続不良を起こす場合がありますので、プリンターのマニュアルや製品解説ページなどでチェックしておきましょう。