地震で怖いのは家具転倒!耐震グッズで地震対策

1995年の阪神・淡路大震災や2011年の東日本大震災を経て、日本国内では地震に対する防災意識が高まっています。将来起こる可能性の高い南海トラフ地震への備えも、万全にしておかなければいけないと思っている人も多いでしょう。特に、地震が発生してすぐに起こる家の中のリスクに、家具の転倒があります。

そこで、地震による家具の転倒リスクに対するアンケート結果とともに、家具転倒を防止する耐震グッズについても詳しく説明します。

実は多い、家具転倒のケガ!

東京消防庁が2011年7月に、管轄内にある一般世帯(1世帯2人以上)の1,206世帯と1,224の事業所を対象に「家具類の転倒・落下に係るアンケート調査」を行っています。その中の一般世帯に対する調査結果を見てみると、東日本大震災前に家具類の転倒・落下・移動防止対策を施していたのは全体の59%です。実際に対策を実施してした家具は、食器棚やタンス、本棚など、大型で重い家具が上位3つを占め、その次がテレビでした。

一方、家具類の転倒・落下の対策をしていなかった人たちに、その理由を聞いてみると、倒れても危険ではないという判断をしていたり、そもそも倒れないと考えていたりしたという回答がほとんどでした。また、東日本大震災で実際に家具などが転倒・落下したかを聞いてみると、食器棚や本棚とほとんど同じくらいテレビも被害を受けていました。特に、地上波デジタル放送が開始されてテレビが薄型になってからは、倒れやすくなっているという可能性も推察されます。

また、この調査結果では、震災を経て家具の転倒や落下の対策をしようと考える人が増えたという傾向が報告されているのも注目すべきポイントです。

震災後に対策を実施したという世帯が38%、実施していないものの、しようと考えているという世帯が37%あり、確実に防災に対しての意識が高まっているという結果が出ています。震災対策を実施した理由に関しては、自分や家族を守るためという理由が約86%と圧倒的に多い傾向でした。

いつ起こるかわからないから、万全の地震対策を!

東日本大震災では、地震の規模の割には、家具の転倒などによる負傷者の数自体が少ないことが特徴的でした。ただし、それは地震発生時刻が昼過ぎの15時前だったことが理由のひとつになっています。つまり、食事の時間帯のようにキッチンに人がいる率が少なかったことや、就寝時間帯でもないため寝室に人がいなかったことが幸いしていたのです。もしこれが、食器棚の前に人がいる可能性が高い食事の時間帯や、大型のタンスなどがある寝室で寝ている時間帯だったとしたら、負傷者はもっと多かったはずです。

また、東日本大震災は直下型地震ではなかったため、地震が発生してから家具が倒れたり落下したりするまでに、わずかながらも時間のあったことが負傷者の数を減らした一因となったという推測もなされています。つまり、少しの時間でも大型家具から離れるなど、防御策をとることができた可能性が大きいのです。しかし、万一直下型地震でとっさの判断すらできない状況であったら、逃げる間もなく家具の下敷きになってしまうかもしれません。それほど地震による家具転倒は、ケガを負う可能性が高く、へたをすれば命を失う危険性もあるのです。

100人に聞いてみた!地震に備えてテレビの転倒防止対策はしていますか?

全国の20~60代以上の男女100人に対して、「地震が来たときに備えて、テレビの転倒防止の対策はしていますか?」というアンケート調査をしたところ、対策をしているのは約3割の32人という結果にとどまりました。

- ・災害が起こった後、電気は水道やガスよりも復旧が早いといわれています。早く電気が復旧しても、情報を得られるテレビが使えないと困りますし、それ以前に大きな液晶画面が破損すると危険です。転倒防止用のジェルマットを使用し、定期的に新しい物に貼り替えるようにしています。(50代/女性/個人事業主)

- ・テレビを新しく購入して部屋に設置する際に、店員に転倒防止対策として固定具をつけてもらった。(40代/男性/パート・アルバイト)

- ・3.11の地震が来たときに、テレビの転倒防止の対策をしておらず画面が割れてしまいました。それからは、地震が来てもケガをしないよう、転倒防止の対策をするようになりました。(30代/女性/個人事業主)

- ・東日本大震災のときに、かなり危ない状態まで揺れました。これをきっかけに、滑り止めと支え棒を設置しました。(60代/女性/個人事業主)

- ・東日本大震災の被害に遭った知人が、テレビが倒れて壊れて買い替えの費用がたいへんだったと言っていました。(40代/女性/専業主婦)

テレビに対して転倒防止対策をしている人の中には、実際に大震災を経験している人が複数見られました。やはり、実際に地震の揺れを経験し、その危険性を、身をもって感じていると、何らかの対策を施す必要があるという意識が高まるのでしょう。また、自分が経験していなくても、知人の話を聞くなど、さまざまな情報から防災対策の意識を高められそうです。具体的な防止策としては、ジェルマットや固定具、支え棒など、人によって違いはあるようでした。

反対に、今回のアンケートでは、テレビの転倒防止対策はしていないという人のほうが圧倒的に多く、100人中68人という結果でした。

- ・具体的にどういう対策があるのかをよく知らず、実施しないままになっています。(40代/女性/パート・アルバイト)

- ・和室なので固定できるような場所がなく、どうしていいのかわからずに放置しています。(30代/女性/正社員)

- ・転倒対策としたところで、倒れるときは倒れるかなと思って何もしていません。(20代/男性/パート・アルバイト)

- ・自分のところは大丈夫だろう、みたいな根拠のない他人事意識が抜けきれず、いつかは地震対策を講じなければいけないなぁと思っているのですが、腰が重たいです。(60代/男性/個人事業主)

- ・テレビは低いので、地震が発生したら、テレビから離れていたらいいと思うから。(40代/女性/専業主婦)

対策をしていない人の中には、対策法がよくわからないという意見も見られます。確かに、どうすれば適切に転倒を防止できるのかを把握していないと、実際に対策を施すのが難しいということもあるでしょう。一方で、「自分のところは大丈夫だろう」など、転倒の危険性をどこか甘く考えている傾向もうかがえます。また、「倒れるときは倒れる」という人のように、リスクに対して開き直っているような人も見られました。

※調査方法:20~60代の男女100人へのインターネット調査(2018年7月5日)

耐震グッズを活用することで家具の転倒を防止する!

それではここで、家具の転倒を防止する耐震グッズをご紹介しましょう。

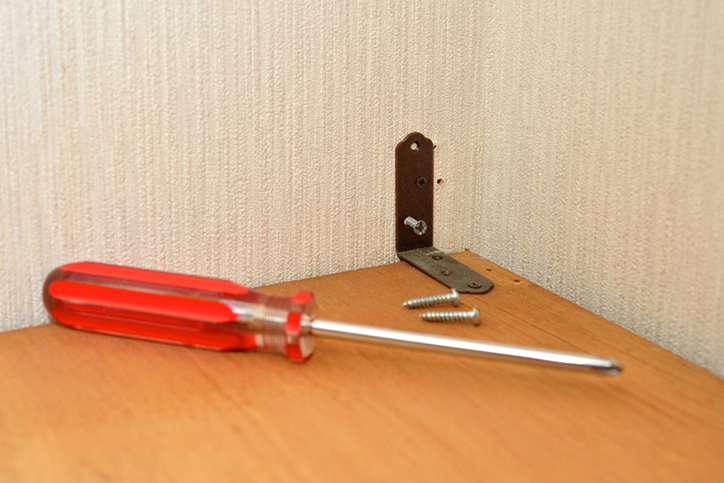

まず、テレビや周辺機器の転倒を防止することができるグッズのひとつにL字金具があります。しっかりとした金属製のL字金具を使って、家具を壁などに固定できることから、耐震効果が最も高いグッズです。ただし、ネジなどで固定する必要があるため、壁に穴を空けなければなりません。そのため、壁を傷付けたくないという人や、賃貸物件に住んでいる人、壁の材質が弱い場合などには不向きです。

マット式の耐震ゲルは、粘着力のあるゲル状のシートが地震による衝撃や揺れを吸収します。耐震の強度としてはL字金具には及ばないものの、震度7相当の振動にも耐えられるという試験結果を得ている物もあります。

また、天井と家具のあいだを支えるポール式の器具に、いわゆる「つっぱり棒」があります。これは、L字金具やマット式耐震ゲルの中間の強度を持つ転倒防止グッズです。転倒防止グッズは単独で使用することができますが、組み合わせて使うとより強度が増すことがあります。例えば、天井と家具のあいだにはつっぱり棒、家具の下にはマット式耐震ジェルを敷くことで、L字金具で固定するのと同じくらいの効果を得ることができます。

家具の転倒を防止するためにできる身近な工夫とは?

家の中で家具が転倒したり落下したりするリスクを減らすためには、耐震グッズを使用するだけでなく、身近な工夫をすることでも対応できます。例えば、マット式耐震ジェルの代わりに滑り止めシートを使うことで、家具の揺れを軽減することができます。また、タンスや本棚などの上部と天井のあいだを埋めるように、しっかりとしたダンボール箱を置くことで、つっぱり棒で支えるのと同じような効果を得ることも可能です。その際、なるべく天井との隙間をなくし、ダンボールと家具の天井のあいだにジェルマットなどを挟むと、より安定感が増すでしょう。

また、部屋の家具の配置を工夫することでも、地震の被害を減らすことができます。寝室に置くタンスなどの大型家具は、ベッドなどのある寝る場所に倒れてこない位置や方向に置くことが大切です。さらに、倒れた家具が出入り口を塞いでしまうと、万一のときに脱出することができません。そのため、家具は入り口のドアと平行の位置に配置するなど、もし倒れてもドアの開閉を妨げないようにすることがポイントです。

地震に対する意識を持って、できる対策は施しておく

東日本大震災を経験した後の東京消防庁の調査によって、管轄内では家具の転倒などに対する意識が高まっている様子がうかがえました。ただし、今回のテレビの転倒防止策をしているかというアンケートでは、対策をしていない人のほうが多い結果となりました。

地震が多い日本では、地震を避けて生活することはできません。また、南海トラフ地震のような巨大地震が起きる可能性もあります。そのため、大切な家具だけでなく、何より命を守るためにも、できる対策は事前に施しておいたほうが良いといえます。今回ご紹介した転倒防止グッズを利用することについても検討しながら、今一度、地震に対する備えについて考えてみてはいかがでしょうか。

エレコムの耐震用品