VRってどんな意味?VRのしくみと活用事例

近年、「VR」に関する記事やニュースを目にする機会が増えています。しかし、VRの意味が何となくわかっていても、具体的なしくみや活用事例について詳しい人はまだ少ないのではないでしょうか。

そこで、まずはVRの意味を解説した上で、しくみや分野別の活用事例などについて詳しくご紹介します。

VRとは?

VRとは、そもそもどのような意味で、どのようなことができるものなのでしょうか?

VRの意味

VRは「Virtual Reality」の略で、「人工現実感」や「仮想現実」と訳されています。ここには「表面的には現実ではないが、本質的には現実」という意味が含まれ、VRによって「限りなく実体験に近い体験が得られる」ということを示します。VRを通して得られるリアルな体験が、あたかも現実であるかのように感じられるということです。

VRでどんなことができる?

VRゴーグルを装着すると、視界の360°が覆われ、限りなく現実に近い世界に没入する感覚が得られます。また、近年提供されているVRコンテンツは、リモコン操作によって自分の動きがVR映像内に反映されるため、よりリアルな体験が得られるようになりました。特に、ゲームや音楽のライブなど、エンターテインメントの世界が他分野に先行して多くのコンテンツを提供しており、VRの普及に貢献しています。

また、どこにいても教室と同じ授業が受けられる教育関連、遠隔地から手術や治療を支援する医療や介護、現地に行かなくても体感できる観光や住宅販売など、さまざまな分野へVRの利用が広がっています。さらにVRでは、受け手が自由に視点を変えられることも特徴です。予め決められた内容を送信する従来型のメディアとは異なる新しい配信の形(双方向のコミュニケーションなど)が、マスメディアはもちろん、YouTuberなど個人の配信者にも求められるようになるでしょう。

VRのしくみ

VRによって仮想空間を体験できるしくみは、どのようになっているのでしょうか?

現在販売されているほぼすべてのVR機器は、ヘッドセットと呼ばれるゴーグル(メガネのレンズにあたる部分がディスプレイになっています)をかけ、顔の向きに合わせて映像を表示する(変化させる)技術がベースになっています。

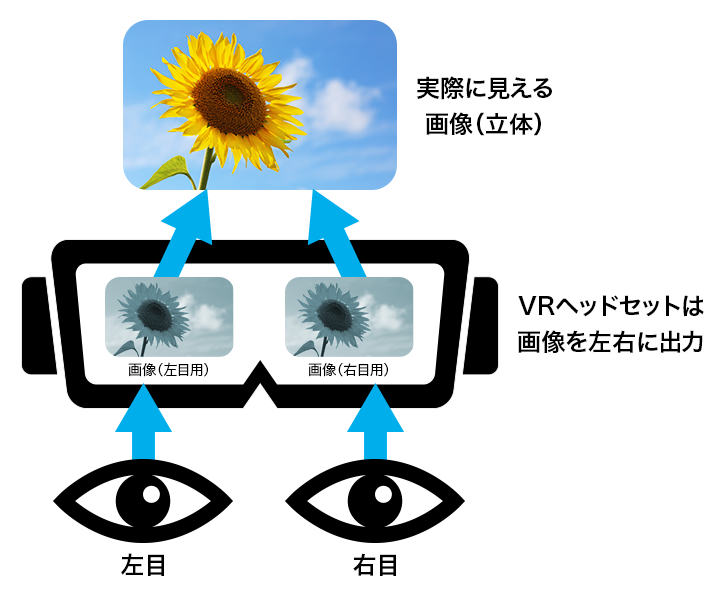

映像の立体視は、ディスプレイの液晶を右目と左目に区切って映像を分けることで実現しました。左右のレンズ配置もそれぞれの映像が見やすいようになっているなど、VRの世界に浸るための工夫が至るところに施されています。また、多くのVRヘッドセットにレンズのピント調整機能が備わっており、高い没入感を得られるようになっています。

VRを楽しむために必要な物

VRを楽しむためには、VR機器をはじめとした、下記の3点をそろえるといいでしょう。

もちろん、機器によって備えている機能が異なるため、必要となる付属品や、体験できる仮想空間の没入感も変わってきます。スマホに取り付けて利用する安価なヘッドセットと、深い没入感が得られるヘッドマウントディスプレイやVRゴーグルでは、価格に大きな開きがあります。機器の購入に際しては、機能や価格はもちろん、使えるアプリやサービスなどで比較・検討することが大切です。

VRの活用事例

続いて、VRが実生活においてどのように活用されているのかを見ていきましょう。大きなムーブメントとなっているVRだけに、実にさまざまな分野で活用されていますが、ここでは「スポーツ」「広告」「医療」の3分野における事例をご紹介します。

・スポーツにおけるVR活用

スポーツ分野において、VRは観客とプレイヤーの双方に活用されています。

観客としてVRを活用しているのは、スポーツ観戦に特化した「動画配信プラットフォーム」です。従来のテレビ放送やネット配信のカメラワークとは異なり、360°好きなところを見回すことで、高い没入感と臨場感が味わえます。特定の選手や監督の視点はもちろん、ボールなどの道具、施設の視点から試合を観戦できるのは、スポーツファンにとって大きな魅力といえるでしょう。

また、プレイヤー(選手)は、トレーニングにVRを活用できるようになっています。対応している競技も、野球やゴルフ、スキーなどさまざま。ジムやフィールドとは違い、難度や環境を変えながら、繰り返し練習できるメリットが、VRを活かしたトレーニングにはあるのです。

・広告におけるVR活用

従来のデジタル広告とは異なる「VR広告」も登場しています。VRによって商品ディスプレイの自由度が格段に上がったことで、視聴者(ユーザー)が見ている映像に全方位型の広告を流したり、商品に触れることができるようにして実際の使用感を試させたり、VR空間内にあるテレビにCMを流すといったことが可能になりました。一方通行ではなく、視聴者とコミュニケートしながら溶け込んでいく「体験型」広告は、これまでと違う形のプレゼンテーションの方法として注目を集めています。

・医療におけるVR活用

VRは、医療分野でもさまざまな活用事例があります。例えば、実際の手術の様子をVRで見学可能にして、世界各国の医師と共有するという使い方は、医師の技術向上に大いに役立つものとして事例が増えています。

第一線の医師が執刀する手術をリアルに体験できることは、医療の道を志す学生や経験の少ない医師はもちろん、同じ分野の医師にとっても、大きな経験となるでしょう。また、事前にVRで手術を行うことで、ミスの許されない手術のシミュレーションも可能になりました。こうしたVRの活用によって、難度の高い手術の成功率が高まることが期待されます。

今後のVRの需要は?

IT専門調査会社IDC Japan株式会社の「2022年までの世界AR/VR関連市場予測」によると、2022年の世界のAR/VR関連市場規模は2,087億ドルで、2017年から2022年にかけての年間平均成長率は71.6%となっています。特に、VRゲーム分野は圧倒的な存在感を示すと予測されており、VRの需要は今後も非常に高いといえそうです。

ゲーム以外の分野においては、まだ活用事例が多くないVRですが、今後、対応機器の普及に従ってプレゼンやPR、調査や設計などの実務に使われる場面が増えることが予想されます。「VRコンテンツに興味がわいた」「VR体験をしてみたい」という方は、自分が興味のある分野において、どのようなVRの活用事例や体験方法があるのか、今のうちにチェックしておくといいでしょう。

VR関連製品はこちら

※記事中の社名、商品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。