- トップ

- 企業・IR情報

- サステナビリティ (Sustainability)

- エレコムの取り組み S社会

- トップ

- 企業・IR情報

- サステナビリティ (Sustainability)

- エレコムの取り組み S社会

エレコムグループは、さまざまなステークホルダーの皆様に支えられています。お客様や株主の皆様だけでなく、社員・サプライヤー・地域社会とのコミュニケーションを大切にして、いただいた要請や期待にお応えすることで、継続的に成長・発展していきたいと考えています。

人権

エレコムグループは、労働・人権に関する基本方針を掲げ、全社員および役員が一丸となって国連グローバル・コンパクト(2022年1月賛同)ならびに人権および労働基準における国際規範・法令を遵守し、人権が尊重される社会の実現に努めます。2024年3月期には、労働・人権に関する基本方針を見直し、グローバル基準での尊重に向けた準備を進めました。この方針は、日本語だけでなく各国語に翻訳し、エレコムグループの全社員に展開しています。今後も事業活動における人権影響の理解を深め、取り組んでいきます。

方針・基本的な考え方

エレコムグループは、人権および労働基準における国際規範・法令を遵守し、人権が尊重される社会の実現に取り組み、以下の活動を実践します。

労働・人権に関する基本方針

-

エレコムグループは、企業活動のあらゆる場面において、人権や労働に関する各国法に加えて、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、国際的に宣言されている以下の人権規範を支持し、尊重します。

国際人権章典(国連)(世界人権宣言、国際人権規約)

労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言(国際労働機関(ILO))

OECD多国籍企業行動指針(経済協力開発機構(OECD)) - エレコムグループは、1人ひとりの人権を尊重し、人種、国籍、民族、信条、宗教、学歴、社会的身分、年齢、性別、性的指向、性自認、障がいの有無などに関する一切の差別を行いません。

- エレコムグループは、各国法、国際規範、労働慣行を踏まえ、労働者と雇用者の結社の自由権および団体交渉権を尊重し、健全な労使関係の構築に努めます。

- エレコムグループは、各国法、国際規範を踏まえ、賃金・労働時間・休日の適切な管理および最低賃金の確保を行います。

- エレコムグループは、あらゆる形態の児童労働、強制労働および強制的労働を行いません。

- エレコムグループは、地位や性別などを背景に相手の尊厳を傷つけ不快感を与えるハラスメントを行いません。

- エレコムグループは、公正な取引を通して、企業倫理に関する各国法および国際規範を尊重し、継続的改善を図ります。

人権問題に関する社員教育

エレコムグループはハラスメントに関する諸規則を策定し、職場におけるさまざまなハラスメントを防止するための措置を定めて、すべての社員がその能力を十分に発揮できる健全な職場環境の実現を目指しています。

部門横断階層別研修などで、ハラスメント防止に向けた研修を実施し、社員の意識向上にも取り組んでいる他、2024年3月期には、管理者向けコンプライアンス勉強会で国連「ビジネスと人権に関する指導原則」を取り上げ、理解促進に努めています。

自社における人権取り組み

○公正な評価・処遇

エレコムグループは、年齢・社歴に関わらず成果をあげた社員を評価し、その結果を処遇に反映することで社員のやる気や働きがいの維持・向上に努めています。

会社の経営戦略や所属組織の方針に基づいた目標の達成度等を昇給・昇格・賞与などの処遇に反映するとともに、評価結果をフィードバックするなど、相互理解のための対話を重視しています。また、近年の社会情勢に鑑み、2025年3月期には、前年に引き続き基本給の引き上げおよび2024年3月期に導入された役職手当の増額を行いました。

○労働組合との関係

エレコムグループには、エレコム労働組合(1998年9月結成、組合員数:646名)、DXアンテナ労働組合(1959年12月結成、組合員数:266名)の2つの労働組合があります。(組合員数は2025年3月末時点)

エレコムおよびグループ会社は、それぞれに労働組合との健全な労使関係の維持・向上に向けて、定期的に労使協議を行い、対話に基づく信頼関係の醸成に努めており、業務内容の確認や長時間労働の原因、具体的な改善策などの報告を受け、労働組合と情報共有するサイクルを回して長時間労働の抑制・削減につなげています。

○賃金の管理

エレコムグループは、労働の対価として支払う賃金等について、それぞれの地域における最低賃金を遵守し、年齢や性別などによる差別は行わない他、労働時間が正しく賃金に反映されているかなどを、労務部門に加えて内部監査でも法令遵守状況を確認し、継続的に管理しています。

○相談窓口

エレコムグループでは、すべての社員がハラスメントや人権侵害に関して相談できる窓口を社内外に設け、ハラスメント行為などに遭遇した社員が相談しやすい環境を作っています。通報者に不利益が生じないように、公益通報者保護規則を定め、通報者の保護および秘密保持に留意して運用しています。2024年3月期には、公益通報窓口の拡充を行い社外弁護士にも相談できるようにしました。

2025年3月期 通報実績 0件

内部通報制度

社外窓口

○人権デューデリジェンス

エレコムでは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に従い、2023年8月より人権デューデリジェンスに着手しました。M&Aによる新たな事業関係については、人権と環境を投資判断に追加し、外部弁護士にて確認を行います。また、サプライチェーン上の人権課題については、主に日本政府が策定した「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」とその資料および国連環境計画金融イニシアチブ(UNEP FI)が策定した人権ガイダンスツールを活用して、リスクを特定し取り組み体制を構築しました。まずは、児童労働、強制労働、長時間労働、技能実習生の課題を優先し、サプライヤーとのコミュニケーションを通じて実態理解に努めています。

2026年3月期は、実態把握から見えた課題へのアプローチを検討し、確実な継続運用体制を整えながら、実効性を高めていきます。

技能実習生の活躍

ロジテックINAソリューションズでは、2022年12月よりベトナム人技能実習生を受け入れ、長野県伊那市の工場で、はんだ付けや接着作業、HDDやSSD製品の製造や検品を通じて電子機器組み立ての技術を習得していただいています。彼らが安心して取り組むことができるよう、理解できる言語で書類を提供している他、従業員と同じように休暇の取得や健康診断の受診ができるよう配慮しています。また、生活するドミトリーでは、プライバシーを守るために1人1部屋の個室を用意し、ラウンジスペースを設けることで実習生同士の交流の場を提供しています。

人財育成

エレコムグループは、中期経営計画で掲げた「事業基盤の構築」のためには、人財の育成が欠かせない取り組みだと考えています。また、パーパスである「Better being」に基づき、社員一人ひとりが進取の心を持ち、自ら考え、自発的に行動することで、より良い価値を創造して、個人の成長とともに会社が成長し続けることを目指します。そのために社員一人ひとりが、より働きやすさややりがいを感じられるよう、環境の整備や仕組みの構築に取り組みます。

基本的な考え方

エレコムグループは、人財育成を「計画的人財育成」「能力開発(支援)」「キャリア開発」という3つの領域で捉え、それぞれに「研修制度」「職場での指導(OJT)」「計画的なキャリアパス」「人事諸制度の整備」の視点を持って、包括的な人財育成を推進しています。

○計画的人財育成

部門横断的な階層別研修と、各部門・グループ会社での事業・業務実態に応じた専門研修を組み合わせることで、汎用的ビジネススキルと専門知識・スキルがバランスよく向上するよう取り組んでいます。

○能力開発(支援)

教育研修の内容や実施タイミングを踏まえて、同研修を修了したメンターや上司が職場でOJTを実施しています。成果にこだわった実践的指導を行うことで、各業務に直結した能力開発を支援しています。

○キャリア開発

Off-JTとOJTの組み合わせによる能力開発と、各業務における成果を見極めながら、育成・登用・配置転換を柔軟に行っています。社員本人の自己実現願望を踏まえ、計画的なキャリア開発を支援するための人事諸制度を整備していきます。

研修制度

エレコムグループは、イノベーションの創出に貢献する人財の育成を目指し、社員一人ひとりの成長を支援しています。取り組みのひとつとして、社員それぞれの成長ステージに応じた役割の認識やスキル開発を推進することを目的に、各種研修を計画しています。2024年3月期は、多様な人財が働きやすくチャレンジができる環境、および職務に応じた教育機会により知識とアイデアを蓄積できる環境を構築しました。具体的な施策として、2022年に開設した湘南研修所を活用し、業務から離れて効率的かつ集中した合宿型の研修を実施することで、チームビルディング能力の醸成に努めました。特に、入社5年目までの社員に対する研修、営業・開発部門の能力開発研修、管理職者を対象としたマネージャー研修などを重点的に拡充しています。

2026年3月期は、階層別研修の一環として、監督職以上を対象に、戦略の基本原則を学び、実際のビジネスケースを用いて実践的な戦略思考を養う研修を実施予定です。本研修を通じて、競合状況や市場環境を的確に分析し、主体的に戦略を立案・推進する力の強化を目指します。

| 入社初年度 | ▶ 2年次~ | ▶ 監督職 管理職 | ||

|---|---|---|---|---|

| 部門横断階層別研修 | 新入社員 研修 |

年次研修 【2-5年】 |

監督職研修 | 管理職研修 |

| 情報セキュリティ研修・サステナビリティ研修・コンプライアンス研修・ハラスメント研修 | ||||

| 営業部門研修 | 営業研修 【初級】 |

コミュニケーション研修 売場作り研修 |

交渉術研修 |

|---|---|---|---|

| 法人営業研修【初/上級】 | |||

| 商品調達/開発 部門研修 |

貿易実務研修 CSR調達研修 論理思考研修 デザイン思考基礎研修 ラテラルシンキング研修 交渉力研修 |

イシュー設定・展開研修 企業会計研修 戦略的交渉力研修 |

|---|

※エレコムの研修体系を例示。

研修環境の充実

2023年3月期に湘南研修所を開設し、研修環境の充実を図っています。

同施設は、収容人員100名を超えるセミナー室など、大小20以上の研修ルームをもち、加えて100室以上の宿泊室や食事のとれるカフェテリア、交流ラウンジなども備えた、研修に特化した大型施設です。この施設により、長期間の合宿型研修が可能となり、業務から離れて効率的かつ集中した研修を実施して、チームビルディングを構築しています。

社員の自発的な学習・成長意欲に応えるための支援

エレコムグループは、社員一人ひとりが、進取の心を持ち、主体的に考え、自発的に行動するために、業務で直接的に使用するスキル・技能の習得など専門性を高めていくための学びを中心に推奨、支援しています。2024年3月期には、エレコムでは、リスキリングの一助となるよう、公的資格の取得支援制度を導入しました(対象資格28資格)。制度導入から現在までの利用件数は約350件で、多くの社員が利用しています。また、社内のスキルアップ研修プログラムでは、受講希望者を募り自発的な学習を促しています(2025年3月期実施例:AI研修)。

DXアンテナでも公的資格に対して手当の支給制度があり、職種を問わず自発的なキャリアアップ希望に対してボトルネックとなる費用面を会社として支援しています。

今後も引き続き、社員の自己成長意欲に応えられる制度の設計を行っていきます。

従業員エンゲージメント

エレコムでは、従業員エンゲージメントの向上が企業の成長につながると考え、2023年3月期より毎年、エンゲージメントサーベイを実施しています。同サーベイは、エレコムが抱える課題の洗い出しや、課題に対して講じた施策の効果測定を目的としています。また、2025年3月期には社長と社員が直接対話する機会を設け、意見や要望の把握に努めました。

企業の持続的な成長のためには、社員がパーパスに共感し、その実現に向けて主体的に業務に取り組み、自己の能力を十分に発揮することが不可欠です。今後も人財投資を行い、社員が成長実感を得ることができ、それを企業としての持続的な成長につなげることを優先課題としていきます。

◎2025年3月期に行った施策

評価制度の見直し/賃金のベースアップ/役職手当の増額

多様な働き方の支援

エレコムグループは、多様な価値観を持つ社員が融合していく「多様な個を活かす働き方の実現」を通して、社員一人ひとりが能力を最大限発揮できるよう、人時生産性の向上を意識して、働き方改革を進めています。具体的には、ドレスコードフリーの推進、大阪本社および東京支社のスマートオフィス化、テレワーク制度の整備やシフト勤務の柔軟化、副業の一部解禁などで働きやすい環境づくりに取り組んでいます。2025年3月期には、エレコムではノー残業デーを導入し、時間管理意識の改革を図り、オンオフのメリハリをつけ、社員のモチベーションアップ、ワークライフバランスの推進、生産性の向上、業務の効率化につなげています。また、これとは別に、子育て支援、育児と仕事の両立支援の強化を企図して、「くるみんマーク」の認定取得に向けた具体的な準備を進めています。さらに、エレコムグループは、この社会課題に対して、時間や場所にとらわれないワークスタイルをかなえるさまざまな製品・技術の提供も行っています。

| 年度 | 主な取り組み |

|---|---|

| 2024 | ノー残業デー導入 |

| 2023 | コミュニケーションツールの導入(MS365) 経理処理のペーパーレス化 |

| 2022 | ドレスコードフリー、副業一部解禁 スマートオフィス化(エレコム本社) テレワーク制度整備、柔軟なシフト勤務 量から成果への意識改革 育児・介護・病気等への支援強化 |

多様な働き方支援制度

エレコムグループは、仕事と育児・介護の両立を社員が実現するための制度整備を進めています。

育児・介護それぞれにおいて時短勤務制度を設けている他、社員個々の多様なニーズに応える取り組みを行っています。

主な制度は、以下のとおりです。

| 分類 | 制度 | 概要 |

|---|---|---|

| 出産・育児 | 妊娠中の短時間勤務制度 | 「母性健康管理指導事項連絡カード」に基づき時間短縮勤務を1日2時間まで |

| 育児休業制度 | 満1歳まで(保育所に入れない等の場合は最長3歳の年度末まで) | |

| 配偶者出産休暇 | 配偶者の出産時に1日(特別有給休暇) | |

| 出産祝い金制度※ | 第一子:5万円、第二子:10万円、第三子:100万円を支給 | |

| 育児短時間勤務制度 | 最長小学校卒業まで | |

| 子の看護等休暇制度 | 小学校3年生修了まで(子が1人の場合:12日間、子が2人以上の場合:24日間)、無給 | |

| 介護 | 介護休業制度 | 通算93日 |

| 介護短時間勤務制度 | 利用開始日から3年間。1日につき2時間まで時間短縮可能 | |

| 介護休暇制度 | (対象家族が1人の場合:12日間、対象家族が2人以上の場合:24日間)、無給 | |

| その他 | テレワーク制度 | 原則週2回までテレワーク実施可能 |

| シフト勤務制度 | 1日の所定労働時間を8時間とし、会社が定めたシフトパターンから選択可能 (始業時刻・終業時刻を前後にずらすことができる勤務方法) |

|

| 副業許可制度 | 業務に支障がないなど、要件を満たした場合、一部副業を許可 |

※ 出産祝い金制度(増額)は、エレコムのみ実施。

ジョブローテーション調査・社内公募制度

エレコムグループでは、会社主導の人財配置に加えて、社員自らの意思によるキャリア開発を支援する手段として、“異動希望調査”を定期的に実施しています。社員個人の希望や適性、家庭の事情と組織ごとの人員の過不足を考慮しながら、部署の新設や異動の活性化に寄与するとともに、社員のモチベーション向上につなげています。定期以外にも、人財ニーズや部署新設の必要に応じて、社内公募制度を設けています。

表彰制度

エレコムグループは、パーパスの実践を体現する好事例を共有し、企業文化として高めていくために、表彰制度を設けています。業務改善・業績功労など業務に関することはもちろん、企業ブランド価値の向上につながるデザイン賞の受賞についても表彰しています。2025年3月期は、特に貢献度が大きかった案件が「会長賞」1件、「社長賞」1件を表彰した他、業績功労賞1件を表彰しました。また、グッドデザイン賞、iFデザイン賞、キッズデザイン賞を受賞した合計24シリーズの開発に従事した従業員を表彰し、企業の持続的成長を後押しする貢献を讃えています。

ダイバーシティとインクルージョンの尊重

エレコムグループは、国籍、人種、思想、文化、言語、性別、年齢に加え、個々人の価値観や視点の違いを財産だと考えています。多様な人財が互いにのびのびとアイデアを出すことで起こる人間同士の化学反応は、イノベーションの創出へとつながります。従来のエレコムグループは、旧態依然の企業風土が根強く残っていました。このことに目を向けた今を変革の時と捉え、グループ全体で企業風土の改革も含め、多様な社員が能力を最大限に発揮できる働きがいのある職場づくりを推進しています。

障がいのある方の活躍推進

エレコムグループでは、49名の障がいのある方が勤務しています(国内のみ、2025年3月末現在)。

エレコムでは、2023年12月には、障がいのある方が安心して働ける環境づくりとして屋内型農園を導入し、栽培したハーブや野菜はエレコム保養所や研修施設等で活用し、安定的な雇用を支えています。

エレコムサポート&サービスでは、車いすで移動しやすいようにオフィスの通路幅のゆとりやバリアフリーに配慮しています。また、多様なメンバーとの円滑なコミュニケーションを促進するツールの導入など、アクセシビリティの向上に努め、障がいの有無に関わらず、スキルに応じた業務で活躍できる環境づくりに努めています。

全社員がともに影響を与えながら成長したいと考え、障がいのある方の雇用促進ならびに働きやすい環境づくりに取り組んでいます。

多国籍社員の活躍推進

エレコムグループは、アジアを中心にグローバルな供給網、販売網を構築しています。その事業展開のためにも、多様な文化背景を持つ社員の活躍が不可欠だと考え、多国籍社員の雇用およびサポートを推進しています。2025年3月末現在48名(日本国内グループ会社集計)の方が活躍しています。また、海外グループ会社でも、現地採用社員を登用し、国籍を問わず重要ポジションにつき活躍しています(海外グループ会社管理職のうち76.5%が現地採用)。

女性活躍推進

エレコムグループは、企業の成長のためには女性の視点、活躍が不可欠であると認識し、女性が活躍できる環境整備に努めています。

ダイバーシティ推進に対する風土醸成に加えて、最長で子が3歳の年度末までの育児休業の取得が可能な他、時短勤務制度、所定時間外労働の免除、テレワーク制度、勤務時間の柔軟化等の育児支援策を講じるなど、ライフイベントへの支援を含む働き方改革を推進しています。

今後も女性を含む多様な人財が活躍できる環境づくりに取り組んでいきます。

| 実績 | 目標 | |||

|---|---|---|---|---|

| 2023年 3月末 |

2024年 3月末 |

2025年 3月末 |

2028年 3月末 |

|

| 女性管理職比率 | 2.2% | 2.0% | 3.2% | 10.0% |

| 女性監督職※比率 | 11.4% | 16.1% | 16.4% | 20.0% |

※ エレコム単体目標。監督職とは、リーダー・営業課長職位。

社員の安全と健康

エレコムグループでは、事業活動に関わるすべての社員の安全と健康の確保は、事業継続の優先事項と捉え、安全衛生管理を強化するために「労働安全衛生方針」を策定して、全グループ社員に周知しています。社員が心身ともに安全で健やかに働ける職場環境はもとより、イノベーティブなアイデアを創出する空間づくりにも努めています。また、マテリアリティにも掲げる社員のワークライフバランスは、社員の健康を守り活力を生みだすだけでなく、心の豊かさや視野の広がりにつながる重要なものと考え取り組んでいます。

方針・基本的な考え方

エレコムグループは、事業を継続・発展させるうえで、事業活動に関わるすべての人々の安全と健康の確保を経営の最優先事項と位置づけ、以下の活動を実践します。

労働安全衛生方針

- エレコムグループは、安全で快適な職場環境の整備、心身の健康づくりに努めます。

- エレコムグループは、業務上の安全衛生に関する適用法令、地域社会、公的機関およびお客様の要求事項を遵守します。

- エレコムグループは、安全意識を向上させるため研修を実施します。

- エレコムグループは、勤務時間の管理を徹底し、長時間労働の排除に努めます。

- エレコムグループは、重大な労働災害発生時、事案の概要と原因をグループ内で共有し、再発防止策を講じます。

労働安全衛生推進体制

エレコムグループは労働安全衛生活動の一環として、労働安全衛生法に基づき衛生委員会などを設置しています。労働組合も参加し労使が一体となり、長時間労働や労働災害の発生状況を確認し、災害の未然防止や改善を図っています。

○モニタリング

衛生委員会は、事業所代表ならびに労働組合(労働者代表)を通して、各事業所内で発生した労働災害・疾病状況や安全衛生活動の情報を定期的に収集します。

○情報共有

衛生委員会は、モニタリングの結果や衛生委員会で審議された内容を委員会開催後、速やかに全従業員に開示しています。

(労働者代表)

※常時勤務社員が50人以上の事務所のみ

安全と健康の取り組み

○メンタルヘルス支援

メンタルヘルス疾患の予防と早期発見のために、エレコムグループでは、2016年からWEBシステムによるストレスチェック調査を実施しています。これにより、社員本人によるストレスの気づきを促し、高ストレスと判定された社員にはメンタルヘルス専門医や臨床心理士によるフォローを行っています。また、集団分析も実施し、その結果を各部門の責任者と共有し職場環境改善活動につなげています。

2025年3月期においては、ストレスチェック調査の受検率は、エレコムでは、95%を超えています。加えて、高ストレスと判定された社員へ産業医との面談を強く推奨した結果、2025年3月期の面談率は、10.1%でした。今後もメンタルヘルス対策の強化に努めていきます。

質問票には、厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票」を使用しています。簡易な質問形式(57項目×4択)により、回答への負担を下げています。一方、漏れを防ぐために保健師による2段階チェックを行い、医師面談の対象者を選定しています。

◆ストレスチェック対応体系図

- ※1保健師の判断により、高ストレスまたは要注意と判断された場合、別途連絡。

- ※22次ストレスチェックは保健師面談。高ストレスと判断された場合は医師面談。問題なしの場合は終了。

労働安全に関する社員教育

エレコムグループでは、従業員が安全で安心して働くことができる職場環境づくりのために、職場ごとの業務特性に応じた教育を行っています。エレコムグループはファブレス経営を主体としており、一部グループ会社に最終組み立て作業やカスタマイズといった軽作業を行う工場を保有しています。製造工場特有の労働災害リスクは限定的ですが、工場で働く社員を対象に安全教育を実施し、事故や災害の防止に取り組んでいます。また、エレコムグループは営業職が多く、自動車での交通事故のリスクが高いと考え、営業職を対象に安全運転講習を実施しています。

今後も定期的な研修を通して、安全な職場環境の維持に努めます。

| 教育名 | 内容 | 対象範囲 | 実施頻度 |

|---|---|---|---|

| 労働安全衛生研修 | エレコムグループの工場等で発生しうる事故や災害の未然防止と発生時の対応に関する教育 |

ロジテックINAソリューションズ 伊那工場 テスコム電機 松本工場 |

入社時 |

| 安全運転講習 | 安全運転に関する動画視聴と、エレコムグループでの事故の傾向や注意点を説明 |

エレコムグループ新卒社員 1~3年目 (groxi を除く)※1 |

年 1 回 |

※1 groxiの対象社員は運転することがないため、受講していません。

労働災害の発生状況

エレコムグループの労働災害の発生状況は、以下のとおりです。国内外各拠点で安全教育や訓練、安全パトロールなどを実施し、ゼロ 災害に向けた取り組みを継続的に推進していきます。

2025年3月期 重篤な労働災害 1件

エレコム研修施設にて、従業員が夜間外出時に敷地内の段差から転落した事故が原因で死亡。転落防止フェンス設置や夜間外出規制を行い、再発防止対策済み

| 対象範囲 | 単位 | 2021年3月期 | 2022年3月期 | 2023年3月期 | 2024年3月期 | 2025年3月期 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 発生件数 | 日本 | エレコムグループ | 件 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |

| 海外 | エレコムグループ | 件 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |

| 労働災害度数率 ※1 | エレコムグループ | % | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 0.54 | |

| 労働災害強度率 ※2 | エレコムグループ | % | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 2.01 | |

| 死亡災害件数 | エレコムグループ | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |

*1 労働災害度数率=1,000,000延べ労働時間※3当たりの労働災害(休業1日以上)による死傷者数をもって、労働災害の頻度を表すものです。

*2 労働災害強度率=1,000延べ労働時間※3当たりの延べ労働損失日数をもって、災害の重さの程度を表したものです。

*3 延べ労働時間は、2025年3月期末時点のグループ会社社員数に基づき、1人当たりの年間労働時間を営業日数×8時間として算出したものです。

サプライチェーンマネジメント

エレコムグループは、生産に必要な原材料・部品・機器・サービスなどを、さまざまな地域のサプライヤーの皆様から調達しています。多くの製品は自社で製造を行わず、サプライヤーの皆様から調達しているファブレス企業であるため、サプライチェーン管理は重要な課題と認識しています。また、購買のみならず、物流も含むサプライチェーン全体で「社会的責任」の意識を共有し、相互の企業価値を高めるために、まずは自らの課題を明確にするところから取り組んできました。2025年3月期には、人権課題や紛争鉱物の取り組み準備やパートナーシップ構築宣言公開に取り組みました。引き続き、取引先の皆様とのより良いパートナーシップを育み、持続可能な調達の実現に努めます。

エレコムグループの調達概況

エレコムグループは、事業活動を通してさまざまなサプライヤーの皆様と協働し、サプライチェーンをグローバルに展開しています。2023年3月期より、地政学リスクに鑑みて調達先の変更や生産地開拓を行い、生産地の分散に努めています。加えて、従来より、グループ会社であるELECOM(HONG KONG)LIMITED を介して、中国をはじめとしたアジア各国からの調達を行っていますが、2022年4月には、ELECOM Asia Pacific IPO PTE. LTD.(シンガポール)を新たに設立しました。これにより、一国集中によるカントリーリスクの低減および、より安定した調達環境の整備を図っています。

責任ある調達推進体制

エレコムグループでは、エレコム サステナビリティ推進課と、実際に仕入先と業務上関わりがあるエレコム 調達部門、および工場監査を担い監査の経験も持つ開発部門が協力して、より良い製品づくりに向けた認識を共有し環境整備を行っています。エレコムがイニシアチブをとって運用構築を進め、自社サプライチェーンでもあるグループ会社に展開し、意見を取り入れるなどの支援をしながらグループ全体での取り組みおよびサプライチェーンへの展開を図っています。

DXアンテナ株式会社 取締役副社長 楯川 清隆

DXアンテナは1953年の創業以来、放送受信関連機器専門メーカーとして、時代のニーズに応える製品開発を通じて社会に貢献してまいりました。2025年には、日本のラジオ放送開始100周年、伊香保でCATV放送が生まれて70周年という節目を迎えました。その過程でエレコムグループの一員となり、これまで培った高度な放送技術に加え、グループ各社の豊富な製品やリソースを活かし、「通信」「セキュリティ」へも事業領域を広げています。グループシナジーを活かし、放送市場の垣根を越え、ITソリューションや社会インフラまで多様なニーズに応える製品・サービスで、お客様のお困りごとの解決に取り組んでいます。

また、品質と顧客満足の向上を目指し、先進的な検査設備の導入や迅速な問題解決体制の構築、カスタマーサポートの強化にも注力し、FAQやサービス拡充を通じ、顧客体験(CX)を高め、信頼される企業を目指しています。

今後もサステナビリティ経営の理念のもと、環境・社会・未来の世代に貢献する企業を目指し、エレコムグループのシナジーを最大限に活用し、従業員一丸となって新たな挑戦に積極的に取り組み、持続可能な価値創造を追求してまいります。

方針・基本的な考え方

エレコムグループは、グループ全体を適用範囲とする購買管理規程を策定し、サプライチェーン全体を通して事業と社会の持続可能性を考え、社会課題解決に取り組んでいます。また、輸出入に関わる貿易管理については、AEO(Authorized Economic Operator)認定事業者との取引を前提とし、管理体制を整え貿易管理の継続的な改善に取り組んでいます。

購買管理基本方針

エレコムグループは、企業目的を達成するために、誠実な購買を通して、サプライヤーの皆様と相互の信頼関係を構築します。

また、エレコムグループは、サプライヤーの皆様に対して、常に公平・公正そして総合的に以下の評価を行います。

- 経営者の人格および経営能力と企業規模、資金状況から見た信頼できる経営姿勢を構築します。

- 生産能力および実績、得意な作業内容および加工技術から安定した供給力と高品質なサービスを提供します。

- 事業環境の変化に適応します。

- 製品・サービスの安全性・安定した品質・競争力ある価格と納期を実現します。

- 実効性が保証された事業継続に取り組みます。

- 国内外の法令、社会規範および企業倫理を遵守し、オープンかつフェアな取引を行ないます。

-

サプライチェーンに渡ってCSRに鑑みた購買活動を行います。

(人権の尊重、労働安全、社会との共生、リスク管理、環境保全、腐敗防止、知的財産の尊重、情報セキュリティ) - 以上の事柄に総合的な評価をもって、選定されたサプライヤーと信頼関係を構築し、共存共栄を図ります。

貿易管理基本方針

エレコムグループは、企業目的を実現するため、貿易における法令などを遵守し、貿易管理体制の継続的な改善を行います。

- 各国と地域において適用される貿易管理法令、規制および国際レジームを遵守します。

- AEO認定事業者を取引条件としAEOの規定規則を遵守した取引を行います。

- 各国と地域の公的機関および国際物流会社などと良好な信頼関係を確立します。

- 社員などに対して、貿易に関する必要な教育を実施します。

- ①バイヤーズコンソリデーションにより、貨物、通関の集約一貫輸送を行います。

- ②積載効率を引き上げ、コンテナ本数を削減します。

- ③コンテナ本数の削減により、トラック輸送を削減します。

サプライヤーマネジメントにおける規範

エレコムグループでは、サプライヤーの皆様にも、私たちと同じ認識で取り組んでいただけるように、サプライヤー行動規範とグリーン調達基準(2025年3月期公開)を策定しています。このサプライヤー行動規範は、電子機器業界で広く活用されているRBA AEO(Authorized Economic Operator)が制定している行動規範をベースとして、エレコムグループの関連方針を添えて協働を要請しています。新規取引開始時には、仕入売買基本契約書にて行動規範で定める項目への取り組みに同意をいただいて、取引を開始しています。

▶ エレコムグループ サプライヤー行動規範(▶日本語 ▶英語

▶中国語(簡体字)

)

▶ エレコムグループ 購買管理基本方針 / エレコムグループ 労働・人権に関する基本方針 / エレコムグループ 環境方針

▶ エレコムグリーン調達基準(▶日本語 ▶英語

▶中国語(簡体字)

)

責任ある調達の取り組み

エレコムグループでは、サプライチェーンにおいても国連グローバル・コンパクト(2022年1月賛同)、ILO※「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」などの国際規範を尊重し、労働・人権・環境・倫理といった課題解決を推進しています。エレコムグループ事業における課題の大きさを認識し、経営リスク低減とサプライチェーンでの協働を目的として、運用設計に努めています。

2026年3月期は、これまで試験運用を行い整えたグリーン調達基準の公開および調査の本格始動、また各種デューデリジェンスや協働体制の強化を模索し、運用改善を図りながら、実効性のある確実なPDCA運用を構築していきます。

※ ILO(国際労働機関)は、労働条件の改善を通じて、労働における基本的権利の保障を推進する国際機関。

| 年度 | 取り組み |

|---|---|

| 2024 | グリーン調達基準公開 パートナーシップ構築宣言公開 紛争鉱物運用準備 |

| 2023 | 購買管理基本方針改訂 サプライヤー行動規範策定 グリーン調達基準策定 人権・環境DD準備 |

| 2022 | ESG項目追加 契約書締結をグループへ展開 自己評価アンケート(SAQ)開始 |

| 2021 | 仕入売買基本契約にESG項目追加 貿易管理基本方針 / 購買管理基本方針策定 CSR調達ガイドライン策定 |

○取り組みPDCA

STEP1:取り組みの周知・要請

取引開始時:仕入売買基本契約書に、購買基本方針に則ったCSR要求事項を盛り込み署名(捺印)をいただき、取引を開始します。

定期実施:具体的な取り組み指針として、サプライヤー行動規範をお渡しし、協力を要請します。

STEP2:サプライヤー様評価

定期実施:社会状況の変化やサプライヤーの所在国や事業における重要性に鑑みて、また前回の自己評価アンケート(SAQ)*1 結果を使い、リスクと重要サプライヤー*2を見直します。重要サプライヤーに対して自己評価アンケート(SAQ)を実施し、行動規範の取り組み状況を確認します。

STEP3:対話・監査

評価の結果をもって、サプライヤーごとに対話やオンライン監査を行い、低評価項目の実態把握を行います。

人権と環境については、日本政府や国連の資料を活用してデューデリジェンスを行い、まずは、児童労働、強制労働、長時間労働、技能実習生の課題、CO₂排出量把握を優先し、SAQの回答に関わらずエビデンスを確認し、実態把握を行います。

STEP4:改善の支援

定期実施:対話や監査結果から、リスクが特定された場合は、是正を依頼します。

要求事項の理解や取り組みに関して、情報共有やアドバイスを行います。

*1 自己評価アンケート(SAQ)に環境および人権デューデリジェンスに必要な調査も含めています。

*2 重要サプライヤーの選定:仕入金額上位60%の重要サプライヤーおよびグループ会社。

○環境の取り組み

エレコムグループでは、サプライチェーン上の環境リスクの可視化と調査体制の強化に取り組んでいます。製品ライフサイクルにおけるリスクの低減やScope3の削減に向けて、まずはデータ収集を行った結果、より精緻な分析を行うために必要なアプローチが見えてきました(参照▶ THINK ECOLOGY)。その結果から、グリーン調達基準や、自己評価アンケート(SAQ)でのCO₂排出量のモニタリングの他、SAQの結果から生物多様性や水などの環境影響評価を行う体制を整え、サプライヤー様のご協力も得て環境デューデリジェンスの強化を進めています。

○人権の取り組み

エレコムでは、2024年3月期より、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権リスクの把握に取り組んでいます。エレコムグループは、自社工場を持たないファブレス企業のため、製造過程に潜在的な労働・人権リスクがあることを想定し、まずは、サプライチェーンにおけるリスク特定に着手しました。同年には、サプライヤーの皆様にご協力いただきオンライン監査を実施し、実態理解に努め、2025年3月期には、以下の要領でサプライヤーで発生しうる潜在的な人権リスクを評価しました。2026年3月期は、特にリスクが高いと想定する人権課題について、潜在的なリスクを検知し取り組みの実効性を高められるよう検討していきます。

- ①法務省「今企業に求められる『ビジネスと人権』への対応」、経済人コー円卓会議日本委員会「業界毎に必要な人権課題」を参考に発生しうるリスクを20項目に限定

- ②サプライヤーと接点がある部門にて、「深刻度」「発生可能性」の観点で5段階評価し【自社事業への関連性】とした

- ③同業他社様が開示しているリスク評価の平均点を【ステークホルダーの評価】とした

- ④人権課題ごとの【自社事業への関連性】と【ステークホルダーの評価】の得点を反映しリスクマップを作成

<サプライヤー人権リスクマップ>

| ステークホルダーの評価 | 5.0 | ● 過剰・不当な労働時間

● 児童労働・子供の権利 |

● 労働安全衛生

● 強制労働 ● プライバシーの権利 |

|

|---|---|---|---|---|

| 4.0 | ● 賃金の不足・未払い、生活賃金

● 救済へのアクセス ● ハラスメント ● ジェンダー ● 外国人労働者の権利 |

● 紛争等の影響

● 差別 ● 消費者の安全と知る権利 ● 環境・気候変動 ● 先住民の権利 |

||

| 2.0 | ● 結社の自由・団体交渉権

● 賄賂・腐敗 |

|||

| 0.0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | |

| 自社事業への関連性 | ||||

物流の取り組み

エレコムグループの出荷を担うエレコム 物流センターでは、労働力不足や物流2024年問題をはじめとする各種課題に対して、現場と一体になって改善に取り組んでいます。

○省人化・自動化

2022年3月に移転したエレコム 兵庫物流センターでは、自動化により約40%(移転前との比較)の労働力での出荷を可能にした他、ピッキングと補充では歩行をゼロとし、「歩かない」物流センターを実現しています。今後、神奈川物流センターでも、省人化やドライバー負荷軽減を目的とした改善に取り組み、物流業界の課題に向き合っていきます。

▶2023年8月公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会「ロジスティクス大賞業務改革奨励賞」受賞

○物流2024年問題と気候変動

企業の垣根を越えた共同配送、幹線中継輸送の実証実験(SLOC)への参加、および梱包サイズ適正化による積載率向上などの配送効率化を進めています。2025年3月期には、エレコムグループ全体のシナジー効果による物流の効率化を図り、在庫の一元管理や機能の共通化を行うことで作業だけでなく輸送の効率化を実現しました。

○物流パートナー企業エンゲージメント

定期的な安全衛生活動、避難訓練実施による安全確保を最優先事項とすることはもちろんのこと、パートナー企業の労働環境改善およびエンゲージメントを高めるために、目安箱の設置やコミュニケーションを通した日常問題の把握を行い、改善活動につなげています。2024年3月期には、物流センター内に社員食堂を設け、温かく美味しい食事を無償提供し、意欲の向上を図り、協働体制を構築しています。

品質の管理

エレコムグループでは、「イノベーションと人々のかけ橋となる」のミッションのもと、新しい技術やIT機器と人々との間に生まれるギャップを埋める“かけ橋”となることを社会的使命と捉えています。その思いから、私たちの提供する製品やサービスの品質はお客様にとって使いやすく分かりやすいものであるべきと考え、カスタマーサポートはお客様が満足されるまで徹底的にお支えすることを基本ポリシーとしています。

方針・基本的な考え方

品質方針

- 正道を行く企業として、お客様や社会を裏切りません。万一の事態に際しては迅速かつ真摯に対応を行います。

- お客様の立場や状況や考えをおもんばかり、常に気配りのある製品やサービスを追求し期待に応えます。

- より楽しく、より快適で、より創意工夫にあふれる付加価値の高い製品やサービスを創り出し、世界中のお客様に喜びを届けます。

- 継続的な品質改善を学び、努力し、そのマネジメントシステムを磨き続けることに挑戦します。

公的認証取得状況

品質マネジメントシステムの取得状況(2025年3月31日現在)は、以下のとおりです。

グループ(国内・海外)の生産事業所におけるISO9001認証取得割合 100%

| マネジメントシステム | 会社名 | 初回登録日 | 事業所 | 説明 |

|---|---|---|---|---|

| ISO9001 | DXアンテナ | 1997/3/7 | 西神TC、技術 | 製造部門をカバー |

| ISO9001 | ロジテックINAソリューションズ | 2011/5/30 | 全社 | 製造工場のため |

| ISO9001 | ハギワラソリューションズ | 2023/7/4 | 全社(一部部署を除く) | 製造部門をカバー |

| ISO9001 | DX ANTENNA PHILIPPINES, INC. | 2017/10/18 | 全社 | 製造工場のため |

2023年7月には、ハギワラソリューションズで新たにISO9001を取得しました。今回の認証取得に向けた活動を通して、品質管理システムの必要性を改めて理解し、効果的なPDCAサイクルの環境整備を実現しました。今後のさらなる品質向上に向けて取り組んでいきます。

設計品質管理体制

エレコムグループは非通電、通電を問わず多岐にわたる製品群を販売しており、それぞれの製品ごとに品質基準や管理手法が違います。

また、製品のライフサイクルが短く陳腐化の激しい業界の中で、市場投入スピードと品質のバランスをとり、競争力を保つためにさまざまな工夫をしています。

私たちの提供する製品やサービスの品質がお客様にとって使いやすく、わかりやすいものであるかを、カスタマーサポート部門にて確認を行い、その結果を開発部門へフィードバックし、製品仕様や説明書の改善を行います。また、品質リスクの低い製品はスピード優先、リスクが高い製品や初めて参入する分野は検査設備を増強した横浜技術開発センターに集中させ、設計審査と量産審査を実施し、スピード開発を行いながらも品質を担保できる適切なプロセス・期間での開発慣行を可能にしています。

量産品質管理の強化

エレコムは、自社工場を持たないファブレス経営を採用しています。多くの製品は、東アジア諸国で生産を行っており、最も生産比率の高い中国、台湾には開発や調達事務所を設け、コロナ禍においては現地スタッフによる品質管理や指導などの活動を行っていました。規制も緩和され2023年1月以降は、日本人スタッフが直接現地に赴き、さらなる品質管理の強化に取り組んでいます。また、取引工場の選定に関して、厳格な監査に合格することを義務付けており、これらの工場監査や品質指導は日々の量産出荷において、サプライヤーの自主管理でも、品質問題を起こさないという点で、有効に機能していると考えています。そして、昨今の製品企画から発売までの開発期間短縮化対策として、日本人スタッフより指導を受け、品質指導に関する専門的な知識を持つ人材を現地事務所に配置しています。また、通電製品の生産は中国に集中しているため、リスク分散としてASEAN諸国などへのサプライヤー開拓も進行中です。

さらに、PSE等の法規制遵守のため、生産現場での品質管理の徹底と、RoHS指令対応等、特定有害物質の使用制限をした製品化や紛争鉱物*の不使用に関する調査についても一層進めていきます。

取引工場のスタッフ

※コンゴ民主共和国およびその隣接国から産出される一部の鉱物(タンタル、スズ、金、タングステン、コバルト)はグローバルなサプライチェーンを経由して広く流通し、当地の武装勢力の資金源になっているとして「紛争鉱物」と呼ばれています。それ以外の産地からの同鉱物は対象外です。

お客様満足への取り組み

エレコムグループでは、よりお客様視点に立った製品づくりおよびサービス提供を目指し、日々改善活動に取り組んでいます。「世界のお客様に、喜びを届けること」。私たちはそのために存在し、社会へ貢献できると考えています。

製品レビューに対する継続改善

エレコムでは、お客様に品質や使い心地に満足していただくため、エレコムサポート&サービスカスタマーサポートセンターを中心として、継続的な改善に日々取り組んでいます。お客様の声を直接お聞きする電話サポートはもとより、ノンボイスと呼ばれる電話対応以外にも注力しています。チャットBOTやAIの活用、そして2023年3月期からは、より気軽にご利用いただけるようLINEを活用したサポート環境も整え、24時間365日の顧客フォロー体制を構築しています。

また、直接いただくお客様の声に加えてWEB通販のカスタマーレビューなど、あらゆる情報を集計・分析しています。エレコムが考えるセールスポイントと実際にお客様が感じている価値の違いを知ることで、製品の訴求ポイントや品質、仕様の改善につなげています。特に、WEB通販のお客様は、製品を実際に触れることができないため、製品説明ページやレビューを充実させることで、お客様の不安を解消し、よりスムーズな購入体験の実現を通してお客様満足度を向上できると考えています。

カスタマーサポートセンターとエレコム開発部門および品質管理課は定期的に情報共有の場をもち、これらの活動を通じて、お客様やそれをサポートする社員を大切にする企業姿勢ならびに継続的改善の意識や意欲の醸成を図っています。

イノベーションマネジメント

エレコムグループでは、自社における研究・技術革新体制の構築のみならず、オープンイノベーションも取り入れて、社会的価値の創出・共創に取り組んでいます。

研究・開発体制

より良い製品を開発し、エンドユーザーに「より良いモノ」を提供するために、積極的に研究人員や設備の投資を行っています。エレコム 横浜技術開発センター(YIH)、深圳技術開発センター、DXアンテナ 西神テクノロジーセンター、ハギワラソリューションズ 浜松技術開発センターでは、それぞれの得意分野を互いに活かし、グループ全体でのシナジー効果を狙っています。

○エレコム 横浜技術開発センター(通称:横浜イノベーションハブ(YIH))

YIHは、エレコムグループ全体のハードウェア、ソフトウェア製品に関する設計や研究開発、品質評価のフィードバックなどを行い、グループにおける研究開発機能の中核を担っています。

ファブレスで製造会社に製造を委託する製品設計の審査や検証の他、技術トレンドを把握・追求することで、他社との差別化を図った製品開発も行っています。

2022年4月に移転し、より高品質な製品をお客様にお届けできるよう、規模も拡大し、さらなる設備投資および機能拡充を図り品質向上に取り組んでいます。

○エレコム 深圳技術開発センター

エレコムは、持続的な成長を実現するために、2024年3月に深圳技術開発センターを開設しました。

技術情報の収集力向上、高品質な製品開発、設計検証能力の強化、開発スピードアップを主な目的としています。また、現地で採用したエンジニアが中心となって頻繁にベンダー訪問を行うことで、トレンド情報の収集とフィードバックを可能にし、迅速な製品開発を実現します。さらに、YIHと同等の検証能力と設計開発体制の構築を目指し、日本と中国の2拠点での高速開発体制によって、お客様へより高品質かつ多様な製品を提供できるよう取り組んでいます。

○DXアンテナ 西神テクノロジーセンター

DXアンテナは、「ものづくりを担う知識と技術の拠点」として神⼾と東京に研究開発チームを設け、時代をリードする情報伝送システム企業を目指しています。

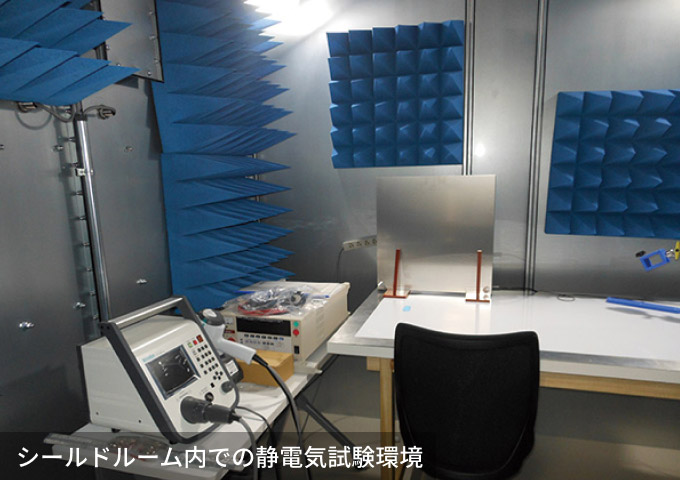

2012年に開設した西神テクノロジーセンター(神⼾)には、開発、製造、品質保証部門を集結させ、放送受信関連機器専門メーカーとして、70年以上にわたり培ってきた高い技術を活かした高品質かつお客様視点に立った製品開発を行っています。同施設内には、国内有数の規模を誇る大型電波暗室やEMC電波暗室を備え、超高周波次世代ワイヤレス技術やより複雑な使用環境に対応した製品の開発を実現しています。昨今の異常気象による厳しい環境下でも安心してご利用いただくために、ヒートショックをはじめ、雷サージ、耐候性、散水試験機などさまざまな使用環境を想定した試験装置を充実させ、評価試験や検証を行っています。また、環境配慮の製品提供を行うべく、蛍光X線分析装置などによりRoHS分析を実施しています。

DXアンテナ 研究・開発体制

▶ https://www.dxantenna.co.jp/company/research/

○ハギワラソリューションズ 浜松技術開発センター

ハギワラソリューションズは、高い技術力を活かし、国内トップシェアを誇る産業向けSSDの設計・研究開発を行っています。信頼性と可用性を重視した製品を提供し、システムの長期安定稼働を支えることで、安心・安全な社会の実現に貢献しています。浜松技術開発センターでは、SSDがデータを正しく読み書きするためのファームウェア設計や、その設計に必要なアルゴリズムの研究開発を行っています。

オープンイノベーションの取り組み

○クラウド録画サービス「Antenna-eye」

エレコムグループ(エレコム、DXアンテナ)が持つ技術による高性能カメラと、さくらインターネット株式会社様がインフラレイヤーからソフトウェアレイヤーまで自社で保有・開発・運用しているクラウド基盤の融合による共同プロジェクトで、2023年3月1日よりクラウド録画サービス「Antenna-eye」の提供を開始しました。これにより、従来の防犯セキュリティの遠隔モニタリング・記録における課題を解決し、皆様の暮らしを守り安心をお届けすることを実現しています。

クラウド録画サービス「Antenna-eye」 ▶ https://antenna-eye.jp/

知的財産の取り組み

知的財産についての考え方

エレコムグループでは、グループの技術・ブランドおよびサービスは、市場競争力を支える重要な経営資源だと位置づけています。業務で生じた各種知的財産を社内規程に基づいて適正に管理することにより、さらなる知的財産の取得および活用することで、満足度の高い新製品開発、新規事業拡大を図っています。また、グループ内のみならず、第三者の知的財産を尊重するとともに、商品開発部門と連携しながら、法務知財部門が中心となって、グループ全体の知的財産の権利化と活用に積極的に取り組んでいます。

主な取り組み

○特許・実用新案・意匠・商標出願および権利

商品開発部門で新たに創造される製品・技術について、各種出願による早期権利化を目指しています。製品・技術開発の促進と各種出願による権利化は、エレコムグループ製品と競合他社製品との差別化に必要不可欠となっています。また、拡大する製品カテゴリーおよび販売チャネルの多様化に対応し、適宜日本以外でも出願し、権利化を進めています。これらにより、エレコムグループはもちろん、お客様・お取引先様から、グループ製品の利用に起因する知的財産リスクをさらに低減することを目指しています。

○他社保有の知的財産権の調査・監視

エレコムグループ製品が他社の知的財産権を侵害することがないよう、製品企画時に他社保有の知的財産権を調査しています。また、市場において先行製品・技術が存在する場合は、定期的に当該他社の保有する知的財産権を監視しています。これらの調査・監視には、外部調査機関も活用しており、侵害リスクの回避を図っています。

地域社会とともに

エレコムグループは、地域の文化や歴史を尊重しながら、事業を営む地域社会の一員としてコミュニケーションを大切にし、地域との強い絆を育んでいます。エレコムの創業者が、企業として当然と考えてきた「社会との共生」の意思をグループ全体で引き継いでいけるように、2023年3月期には、社会貢献方針を策定しました。経常利益の1%を社会貢献費の目安として掲げ、持てる経営資源を有効に使い、良き企業市民として持続可能な社会づくりに貢献しています。

方針・基本的な考え方

社会貢献方針

エレコムグループは、「イノベーションのかけ橋」として事業活動を通じて社会へ貢献するとともに、地域社会の持続的発展に貢献することで、創業以来、当然のことと考えてきた「社会との共生」を実現していきます。

- 活動において大切にすること

地域の社会・文化の発展に貢献し、「社会との共生」を目指します。

エレコムグループの強みや経営資源を有効に活かします。

社員が社会的活動に参加できる風土をつくり、社会全体の成長を目指します。 - 活動分野

-

自然環境の再生

自然環境保全に留まらず植樹活動や自然回復を支援し、気候変動・生物多様性など環境問題の解決へ寄与していきます。

メーカーとして事業活動のなかで環境負荷低減に努めるだけでなく、自然が本来持つ力を回復することは「社会との共生」に不可欠だと考えます。 - 文化・スポーツの振興

地域社会の文化・スポーツ振興を尊重し人々へ感動をお届けすることで、視野の拡がりや心の豊かさをもたらし、社会の発展に寄与していきます。 - 次世代への支援

エレコムグループの強みである事業領域の製品・ノウハウを通して、デジタル社会の担い手である若い人材の育成に寄与します。また、学術機関と連携し社会全体の技術発展を目指し、社会と共に成長していきます。 -

ヘルスケアへの貢献

「イノベーションのかけ橋」としてエレコムグループが培ってきたノウハウをもちいて、より快適な生活を届けることに寄与していきます。

-

自然環境の再生

自然環境再生の取り組み

エレコムグループでは、地球温暖化対策にとどまらず、自生種に注目した生物多様性保全、防風・防潮などの防災、景観保全、地域社会との協働をも視野に入れて、自然環境の再生に取り組んでいます。

○丸山千枚田の復田(三重県熊野市)

2020年9月に三重県熊野市と「熊野市丸山千枚田を活用した地域振興および保全等に関する連携協定」を締結し、綿密な連携と協力のもと、お互いの資源を有効活用することで、丸山千枚田の復田、維持保全や景観整備、エレコムグループの社員と熊野市民の都市農村交流による地域振興を行っています。

○ELECOM FOREST~エレコム自然の森づくり(三重県志摩市)

2012年から沿岸のゴルフ場跡地(8.15ha)で防潮・防風を目的とした森林づくりを行っており、10年の節目を受けた2023年には、寄付の増額を含めた振興策の再構築を行いました。

○ELECOM FOREST~エレコム自然の森づくり(三重県尾鷲市)

2009年より、「地域の気候風土に適合した本来の自然林を未来に残し、その森林づくりの実践を通して、地球温暖化防止などの環境保全活動に貢献する」という理念のもと、地元の森林組合おわせ、NPO法人海虹路(エコロ)、尾鷲市の皆様にもご協力をいただき、18haの森林伐採跡地に自然林の再生事業を行っています。10年目の節目である2019年には、寄付の増額を行い、より一層確実な再生事業とする活動を継続しています。

<ELECOM FOREST取り組み実績>

| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| CO₂吸収量 | t-CO₂ | 29.4 | 29.4 | 29.4 |

○伊那市における森林活性化

ロジテックINAソリューションズでは、2021年から10年契約で、伊那市が保有する森林を7.434haお借りし、森林整備や調査を通じて、森林の活性化や再生に取り組んでいます。

文化・スポーツ振興の取り組み

○アメリカンフットボールチーム「エレコム神戸ファイニーズ」を支援

2009年4月より地域密着の社会貢献の一環として、アメリカンフットボールの日本社会人リーグXリーグ所属「エレコム神戸ファイニーズ」のオフィシャルスポンサーとなりました。また、2015年1月には神戸大学のグラウンドへの人工芝敷設に対する寄付を行い、神戸大学のアメリカンフットボール部との相互強化体制を構築しました。

当チームは「アメリカンフットボールの普及と地域貢献」を理念に掲げ、小中学生を対象にしたフラッグフットボール体験教室や、大学生を誘致したアメリカンフットボール講習会を行い子どもたちと交流を図るとともに、地元神戸のクリーンアップ活動に参加する等、地域貢献を行っています。

○演奏会への取引先ご招待と演奏活動への寄付

音楽振興への貢献のため、日本フィルハーモニー交響楽団主催の文化芸術イベントへの協賛を継続しています。2012年より毎年12月には第九特別演奏会を開催・協賛し、いずれも多くの招待者様にご参加いただいています。さらに2021年からは、年1回のパイプオルガン特別演奏会の開催・協賛も行っています。

次世代支援の取り組み

○「東紀州こどもの園」プロジェクト

三重県東紀州エリアでは初となる児童養護施設を建設するプロジェクト(2023年7月着工)にエレコムとしても賛同し、一部寄付を行いました。2024年4月1日に完成した「東紀州こどもの園」は、子どもたちが生活する『児童養護施設』と、子育てに関する悩み等の相談も受け付けている地域に開かれた『児童家庭支援センター』で構成されています。

児童養護施設の卒園生の就職で頻繁に見られる課題についても、地元に根ざしながら安定した収入を得られるように、エレコムグループのSier会社でプログラマーとしての育成支援を検討しています。

東紀州の自然に囲まれた快適な施設で、子どもたちが地域住民の方々と交流しながら伸び伸びと育ち、健やかに歩む未来を願っています。

○児童養護施設の子どもたちを保養所にご招待

2019年よりエレコムが保有する保養所や研修施設に、児童養護施設の子どもたちを招待しています。2024年からは、エレコム研修施設を運営する株式会社ティーケーピー様にもご支援いただき、レクトーレ葉山 湘南国際村へ招待し、地域社会とのコミュニケーションの強化を図るとともに、子どもたちが楽しく、安心して過ごすことができるようサポートしています。

ヘルスケア貢献への取り組み

○新生児蘇生法訓練用シミュレーター「Saving Baby」の普及

エレコムは、世界中の赤ちゃんの命を守る医療者の力になりたいという想いから、本製品を開発し実用化に向けて取り組みを進めています。実践的で効果的なシミュレーション教育を支える補助デバイスを提供し、医療者が確かな技術を身につけられるようサポートすることで、1人でも多くの赤ちゃんが救われるよう、貢献していきます。

「Saving Baby」を活用した新生児蘇生法研修は、ラオス人民民主共和国、カンボジア王国、モンゴル国、ネパール、コンゴ民主共和国、日本の6か国において、これまで79回実施され、921名の医療者が受講しました。2025年3月期には、厚生労働省(実施機関:国立研究開発法人国立国際医療研究センター)の令和6年度医療技術等国際展開推進事業の事業実施機関に選定されました。本事業では、日本周産期・新生児医学会NCPR委員会およびモンゴル周産期学会と連携し、モンゴル国の新生児科医に対する本邦および現地研修を提供することで、モンゴル国の新生児蘇生法に関する研修の質を向上し、都市と地方の医療技術格差を縮小させることで、新生児死亡率の改善に貢献していきます。

なお、本事業は、経済産業省主催の2か国の貿易・投資の拡大や協力関係強化について協議する国際会議「第11回日本・モンゴル官民合同協議会」および「第60回日本周産期・新生児学会学術集会」で紹介されました。

<新生児蘇生法訓練用シミュレーターを活用した研修実績>

| 単位 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |

|---|---|---|---|---|

| 研修展開国 | 国 | 1 | 3 | 7 |

| 研修実施回数 | 回 | 3 | 45 | 31 |

| 研修受講者数 | 人 | 35 | 583 | 303 |

当社シミュレーターを使った新生児蘇生法研修の様子

(上:ラオス、下:モンゴル)

地域社会への取り組み

○地域との災害連携

エレコムグループは、「社会との共生」を創業時から経営の根底に据えています。そして、私たちの製品、技術や経営資源を活用した地域社会への貢献活動の一環として、2024年よりエレコムグループとご縁のある地域社会へ、災害時における協定の締結を実施しています。現代の必需品であるスマートフォンは、災害時においても大切な方々との重要なコミュニケーションツールであり、情報源として必要不可欠です。エレコムが得意とするデジタルデバイスの充電機器などが、避難所における環境改善に寄与できると考え、地域社会へ提供しています。また、エレコムが所有する大型研修所であるレクトーレ葉山 湘南国際村は、神奈川県葉山町民の災害時の避難所としてご活用いただきます。今後、太陽光発電の設備導入を予定しており、災害時にも安心できる環境をご提供できると考えています。今後も、パーパス「Better being」に基づき、より良き社会の実現を追求していきます。

| 締結年月 | 地域社会 | 協定 |

|---|---|---|

| 2024年7月 | 神奈川県葉山町 | 災害時における施設等の利用に関する協定 |

| 2024年10月 | 神奈川県横須賀市 | 防災協定 |

| 2024年11月 | 三重県熊野市 | 災害時における物資の提供等に関する協定 |

| 2024年12月 | 長野県伊那市 | 災害時における物資の提供に関する協定 |

| 2025年1月 | 長野県松本市 | 災害時における情報機器等の供給に関する協定 |

| 2025年3月 | 東京都立川市 | 災害時および平時における物資等供給に関する協定 |

コンテンツ一覧

-

財務・業績情報