エレコムグループができることを

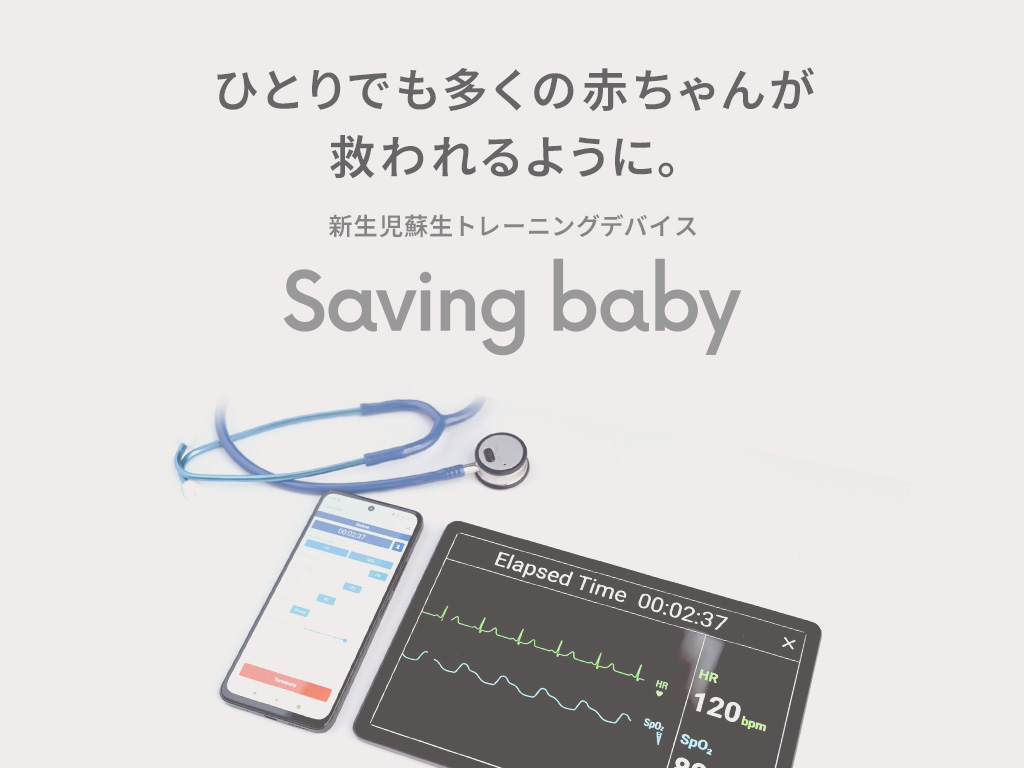

▲「Saving baby」のイメージ。専用アプリをスマートフォンやタブレットにダウンロードし、聴診器を接続したBluetoothチェストピースと連携して利用する

今回は、日本の新生児医療の第一人者である細野茂春先生をゲストに迎え、医師でありエレコムのヘルスケア事業責任者を務める執行役員の葉田甲太が話を聞きます。命を救うための技術と、それを広げるためのエレコムグループの挑戦----その最前線をお届けいたします。

- ※1:世界保健機関「WHO and Maternal and Child Epidemiology Estimation Group」、2018年

- ※2:総務省消防庁「日本蘇生境涯会 蘇生ガイドライン2020」、2021年

前自治医科大学さいたま医療センター教授の細野茂春先生(右)とエレコム ヘルスケア事業部の葉田甲太(左)

出生直後に「医療的介入」を必要とする赤ちゃんは15%も存在する

葉田: 細野先生は、日本の新生児医療の第一人者として、長年ご活躍されてきました。グローバルな視点で見たとき、新生児や妊産婦を取り巻く医療課題について、どのように感じておられますか?

細野: ユニセフの2022年統計によると、世界全体で年間およそ490万人の5歳未満児が亡くなっています。そのうち半数近くが、生後28日未満の新生児。死因の多くは、出生直後に呼吸や循環がうまく確立しない「新生児仮死」と感染症です。特に、アフリカのサハラ以南や南アジアでの死亡率が高く、その背景には医療へのアクセス不足や教育格差などがあります。

その一方、現在の日本は、世界最低水準の新生児死亡率を誇っている。1970〜80年代に周産期医療体制を整え、小児科医が危険な分娩に立ち会う仕組みを確立してきた成果ですね。それでも出生直後に医療的介入を必要とする赤ちゃんは、およそ15%存在しています。そのうち約5%は人工呼吸などの本格的処置を必要とする赤ちゃんです。この「5%」という数字は、一般の方はもちろん、医療者の間でも意外と知られていません。

葉田:発展途上国だけでなく、日本でも毎日のようにそうした赤ちゃんが生まれているわけですね。その5%を救えるかどうかは、まさに医療従事者の訓練にかかっていると思います。現場には、どんな課題があるのでしょうか?

細野: 一番の課題は、実践的な訓練の機会と、それを支える機材の不足です。日本では2007年に新生児蘇生法の統一プログラムが整備されています。とはいえ訓練用シミュレーターは高額で、日常的に活用できる環境も限られてきました。欧米では、専門スタッフを育成して、機材を使いますが、日本では「購入してもほとんど使われない」ケースが珍しくありません。

さらに、多くの途上国では、シミュレーターの価格の壁が高く、導入自体が叶わないんですね。結果として、国内外を問わず、十分な訓練を受けた医療従事者が不足し続けています。そんな状況下で、適切な処置さえあれば救えるはずの命が、今も失われているわけです。こうした現実は、医療者として、決して看過することができません。

葉田: 我々エレコムグループとしても、現場で命を救う医療者をサポートすることに強い使命感を抱いています。私自身、医学生時代からカンボジアなどで国際医療支援を行い、決して少なくない命を救うことができたわけですが、一方で世界には、まだまだ多くの救えない命が残っている。過酷な現実を前に、自分たちの活動だけでは限界があるのではないか...そんな葛藤を抱えてきました。

私が2020年にエレコムに入社したのは、この会社の資本、プロダクト開発能力を、医療のために役立てることができると確信したからです。その志を胸に、現在はヘルスケア事業部の執行役員兼エレコムヘルスケア株式会社の社長として、新たな医療デバイスの開発や医療支援プロジェクトを推進しています。「Saving baby」の開発や発売もその一つであり、普及を通じて現場の課題を解決し、救える命を増やしたいと考えています。

細野: 素晴らしいお考えだと思います。私もこの数年で民間企業の方、メーカーの方と関わる機会が増えました。しかし葉田さんのように民間企業のマネージャーでありながら国際医療支援の経験のある医師なんてどこにもいないんですよ。同じ解像度で課題を見られるのは、すごくありがたいことだなと思っています。

本当に必要な機能だけを搭載し、"買える価格帯"で販売することの意義

葉田: 「Saving baby」の開発においては、細野先生をはじめとする医療者の方々と一緒に、機器に搭載すべき「本当に必要な機能」の選定に携わりました。高額で複雑な機材は、持っていても使いこなせないことが多い。とりわけアメリカ製の訓練用シミュレーターは機能が過剰になりがちです。しかし新生児蘇生では、そこまでの機能は必要ないんですね。

葉田: だからこそエレコムグループは、Bluetooth対応のチェストピースとスマートフォン/タブレット用の専用アプリを組み合わせた「Saving baby」を開発しました。訓練用聴診器をマネキンにあてると聴診することができ、リアルな訓練ができるようになっています。

細野: 実際に使ってみて、講師が設定した心拍数や酸素飽和度に応じてモニターや心音がリアルタイムに変化する機能は、十分に実践的だと感じました。既存のスマートフォンやタブレットを活用できるため、導入や維持のハードルが低く、現場の多様な環境で使える"現実的な道具"になっているように思います。

葉田: すでに日本国内でも導入が始まっていますが、象徴的なのはモンゴルでの取り組みです。

細野: モンゴルでは、すでに日本の新生児蘇生法(NCPR)が一部導入されていますが、地方では、依然として新生児死亡率が高い。そんなわけで教育環境の整備が急務だったのですが、現地の小児科学会や周産期学会が「正式に日本式の蘇生法を採用する」と決めたことで、一気に展開が加速しました。私たちはすでに教材を英語化していたので、それを無償提供することにしたんです。現地の講師を育成し、その講師が地方へ指導に出向くというサイクルも整えました。また、エレコムと連携してSaving babyを活用した講習会や研修を複数回開催していました。今後は、実践的なトレーニングのためにSaving babyのさらなる普及も進めていく予定ですから、状況はさらに良い方向へと進んでいくはずです。

葉田: モンゴルだけでなく、カンボジアやラオスといった国もまた医療機材や教育の不足という課題を抱えています。今ラオスでは、医学生や専門医試験でも「Saving baby」が使われています。またネパールやコンゴ民主共和国などでも、現地医療団体や国際機関との連携の中で、活用が広がっています。

医療現場と企業の共創が拓く、より良き未来

葉田: これらのプロジェクトを続けていて強く感じるのは、「医療の外側」が持つパワーです。医療者は現場を知っていても、資金調達、製品開発、販路構築まで、全てを担うのは難しい。一方、企業にはその力があるわけですが、単なる社会貢献活動に留まってしまうのでは意味がない。重要なのは、課題解決を事業として「やり切る覚悟」だと思っています。そのためには、医療現場と企業が互いを補い合い、継続可能な仕組みを組み上げていく必要があります。両者の連携を高めていけば、新生児医療はより改善の方向へと向かうでしょう。

細野: まさにその通りですね。エレコムのSaving babyは、現場さながらの訓練を可能にし、受講者の理解を深めることもできる。遠隔指導によって、地理的な制約を超えた教育が可能になったのも大きな進歩と言えるでしょう。研修を受けた医療者が増えれば、救える赤ちゃんは確実に増えるはずです。

葉田: 必要なものを、必要な人に、確実に届ける。我々は、そのような文化をエレコムグループ内に根付かせたいと考えているんです。もちろん、活動を続けるには企業として利益を出し続けていく必要があります。社会課題解決とビジネスの両立がなければ、サステイナブルな医療は実現しませんからね。

細野: おっしゃる通りですね。残念ながら、日本は寄付文化が弱い国です。アメリカでは企業や個人が困っている人のために寄付することが当たり前ですが、日本では税制や慣習の面からも広がりにくい。そこは絶対に変革していかなければならないのですが、一朝一夕に変わるものでもない。だからこそ葉田さんのように、寄付に頼らずビジネスという切り口から社会事業を成立させようとするアプローチは、現実的でかつ長期的に意味があると思います。

葉田: 「Saving baby」については、全世界に普及させたいと考えています。目標は、各国政府や国際機関、とりわけ国連に採用いただき、国家レベルでの一括導入を実現すること。もちろん最初はドネーションから始まる国もあるでしょう。しかし現地でエビデンスを積み上げ、将来的には自立的に購入いただける仕組みにしたい。そうすれば、命を救う体制が、地球規模で根付いていくはずです。

葉田: 私は少年時代から、人の命を救うことに強く惹かれてきました。医師として現場を知り、NPOや企業での活動を通じて確信しているのは、「誰かのため」が巡り巡って「自分のため」にもなるということです。医療支援の現場で生まれる笑顔は、支援する側の私たちにとっても大きな力になります。エレコムグループのパーパス"Better being"にも通じるように、これからも届かない場所へ医療を届け、その輪を多くの人々に広げたい。そして、より多くの命を救える未来を、皆でつくっていきたいと考えています。

細野: 医療者として、アクションを起こし続けている葉田さんには、深い敬意と共感を覚えます。日本の企業、医療機関、行政が垣根を越えて手を組めば、医療の届かない地域を確実に減らせるはずです。研修用デバイスの普及も、国際機関や現地政府の連携が進めば、一層加速するでしょう。こうした"オールジャパン"の支援が展開できれば素晴らしい。日本から遠く離れた場所にいる子どもたちですが、その命を救うためにできることって、私たちの身近な場所にもあるんですよね。

葉田: 一人ひとりの関心と行動が、巡り巡って世界のより良き未来を形づくると信じています。そのような皆さんとともに、私たちエレコムグループは、これからも"Better being"を実践し、世界のより良き未来へ動き続けたいと考えています。

-

細野 茂春(ほその・しげはる)

自治医科大学客員教授、練馬光が丘病院小児科部長(新生児)。日本大学医学部を卒業後、大学院修了に続き、複数の医療機関を経て、2018年8月より自治医科大学附属さいたま医療センター・周産期科新生児部門教授。その間、国際協力機構の専門家としてNepal Primary Care Projectや文部科学省国際協力イニシアティブ教育拠点形成事業でラオス共和国における事業に参画。2025年4月より現職。学会活動では、日本周産期・新生児医学会 新生児蘇生法委員会委員長や、日本小児科学会雑誌編集委員会委員長を歴任。国際蘇生連絡協議会Task ForceおよびContents Expertとして新生児蘇生国際ガイドライン整備にも深く関与。専門領域は新生児集中治療、フォローアップ。