RAIDとは何か?知っておきたい基礎知識

「1台のHDDだけだと故障が心配」と思ったら、複数のHDDを1つのドライブのように認識・表示させるRAIDの導入を検討してみましょう。RAIDはHDDの信頼性を高めてくれるだけでなく、分散してデータを書き込めるので、書き込み速度の高速化も期待できます。

ここでは、RAIDとは何かから導入するメリットや種類まで、RAID導入にあたって知っておきたい基礎知識をご紹介します。

RAIDとは

RAIDとは、Redundant Array of Inexpensive Disks(リダンダント・アレイ・オブ・インエクスペンシブ・ディスクズ)の頭文字を略した用語で「レイド」と読みます。英語だけを見てもよくわからないかもしれませんが、要は複数のHDDを1つのドライブのように認識させたり表示させたりする技術のことを指しています。

RAIDのメリット

HDDを、複数のHDDを組み合わせたRAIDにすると大きなメリットが生じます。ひとつは、あるHDDが故障したとしても、そのHDDを交換するだけですぐ元通りにデータを復旧できることです。しかも、特定のHDDが故障をしたり復旧をしていたりしている最中でも、ほかのHDDは問題ありませんから、データには問題なくアクセスすることができます。

もうひとつのメリットは、データ書き込みの高速化です。RAIDには、パソコンから送られてきたデータを自動で分散し、複数のHDDへ一度に書き込む機能があります。分散して一度に複数台のHDDにデータを書き込むことで、1台のHDDに順番にデータを書き込むより高速化できるわけです。

RAIDの「冗長性」とは

ITの世界では、耐障害性を高めるために予備システムを準備して、システム全体を二重化することを冗長化と呼んでいます。冗長化によって、システムの安全性や信頼性を高めた状態を実現できていることを「冗長性がある」と表現します。

一般的に「冗長」というとあまり良い意味ではないですが、ITのシステムの世界では、冗長性があるのは安全性が高いということであり、ポジティブな意味合いで使われます。

RAIDは複数台のHDDを組み合わせることで冗長化し、冗長性を確保しているといえます。ただし、RAIDにはいくつものレベルがあり、冗長性を高めれば高めるほど導入コストが高くなりがちです。そのため、自分がどのレベルの冗長性を求めているのかを確認しながらRAIDを選ぶようにしましょう。

RAIDの種類とその特徴

RAIDには、HDDへのデータの割り振り方やデータの冗長化の方法によって、さまざまなレベルがあります。RAIDレベルは、RAID 0、RAID 1、RAID 01、RAID 10、RAID 2、RAID 3、RAID 4、RAID 5など、数多く存在します。ただ、その中でよく使われているRAID方式は、RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6の4タイプになります。この4タイプについて、以下で解説します。

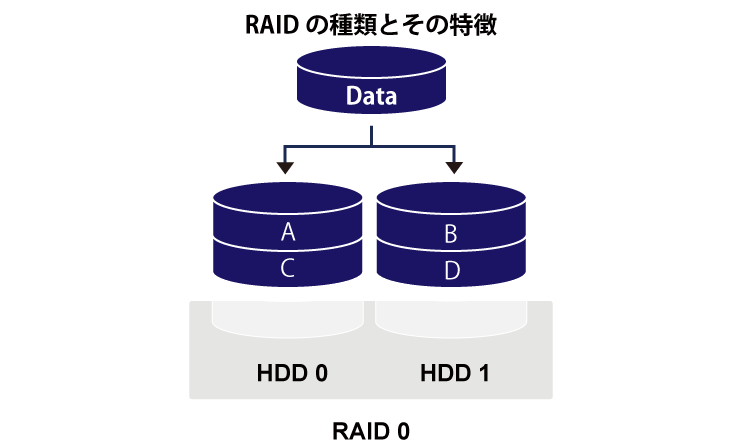

・RAID 0

RAID 0は、HDDの記憶容量を最も効率的に使えるレベルとなります。データをブロック単位に分割し、複数のディスクに分散して配置することで、読み込み・書き込み速度が高まります。ただし、冗長性がないことから、RAID内のHDDが1台でも故障したときには、ファイルの復旧ができなくなります。データ書き込みの高速化というメリットは得られますが、安全性の向上は実現できません。

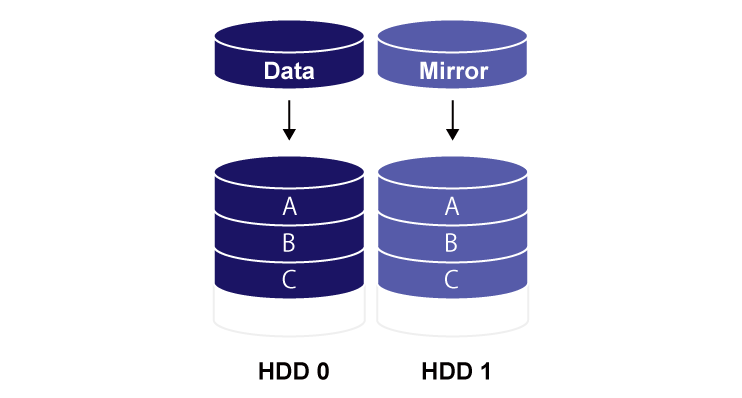

・RAID 1

RAID 1は、同じデータを複製して、2つのディスクに書き込む方式で、「ミラーリング」とも呼ばれています。どちらかのHDDが故障したとしても、すべてのファイルが残る信頼性の高さがメリットです。反面、同じデータを2台のHDDに書き込むことから、容量コストが倍になるというデメリットを持っています。

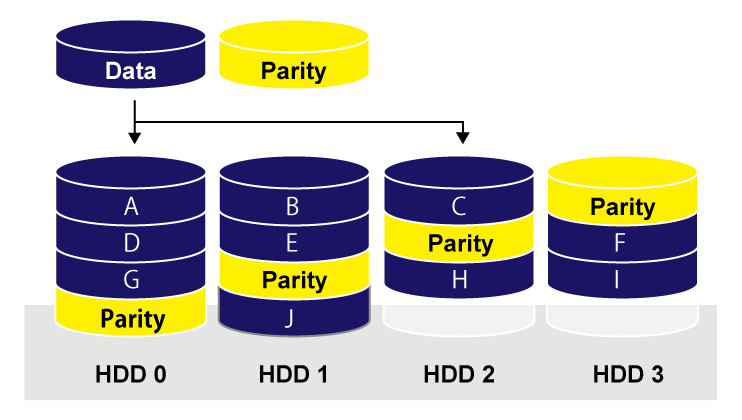

・RAID 5

RAID 5は、HDD1台分の容量の「パリティ」と呼ばれるデータを常に付加して保存しておくことで、いずれかのHDDが故障したときでも、そこで失われた分のデータをパリティから生成することができます。パリティは、HDDに障害が発生したあとにデータを復元するために使われる符号で、RAIDにデータを書き込む際に、自動的に生成されます。残っているデータとパリティを組み合わせることで、データを復旧できるのです。1台のHDDが壊れた状態でも稼働が可能ですので、故障への耐性は高まります。その反面、パリティを演算する際、CPUに負荷がかかるといったデメリットもあります。

・RAID 6

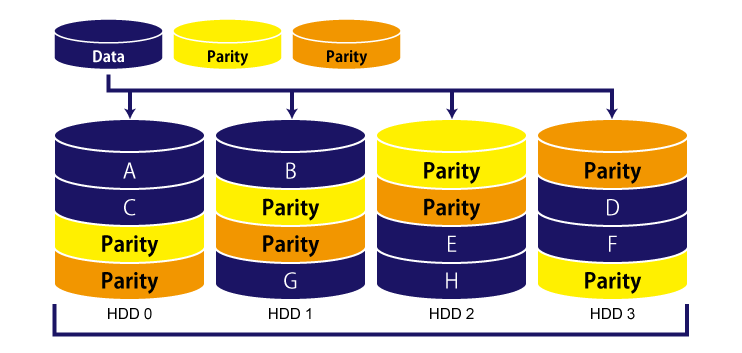

RAID 6は、基本的にはRAID 5と同様の技術です。ただし、パリティを二重で生成し、異なるディスクに記録することによって、RAID 5より耐障害性を向上させています。RAID 5では2台のHDDに障害が発生すると回復不可能になりますが、RAID 6では残りのデータから完全な状態のデータを生成することができるのです。耐障害性に優れている反面、生成されるパリティが増加するため、書き込み性能や容量効率がRAID 5よりも劣る点がデメリットといえるでしょう。

RAIDレベルを組み合わせた技術も

それぞれのレベルのデメリットを補完し、メリットを高めるために、異なるレベルを組み合わせたRAIDも存在します。先にご紹介したRAID 0とRAID 1、RAID 5を組み合わせたRAIDレベルをご紹介します。

・RAID 10

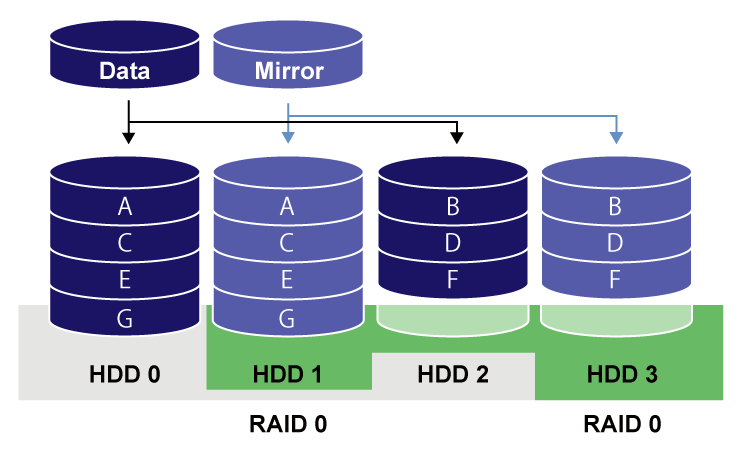

RAID 1とRAID 0を組み合わせたRAID方式がRAID 10です。RAID 1+0と呼ばれることもあります。

このRAID方式では、RAID 1と同じように2台のHDDにまったく同じデータを書き込みます。ただし、その際にデータをブロック単位に分割して並列に書き込んでいくため、データの書き込み速度は上がります。RAID 1の冗長性の高さとRAID 0の高速性を組み合わせた方式です。

・RAID 50

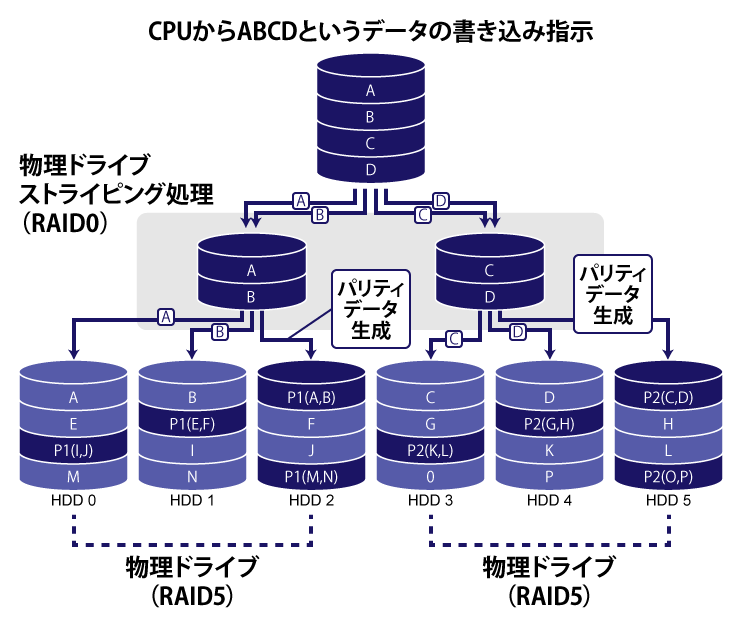

RAID 5とRAID 0を組み合わせたRAID方式がRAID 50です。RAID 5+0とも呼ばれます。

このRAID方式では、RAID 5のグループを複数用意し、それぞれにストライピング(ひとまとまりのデータをブロック単位に分割して複数のHDDへ同時に書き込むこと)していきます。RAID 5だけのRAID方式と比較すると、並列して書き込めるHDDの数が増えるため、RAID 5よりも転送速度の向上を期待することができます。ただ、最小構成でも6台のHDDが必要なので、導入するためのコストは必要になります。