SSDの容量不足で起きるトラブルと容量を確保する方法

SSDには、読み込みや書き込みのスピードや静音性、衝撃に対する強さなど、たくさんのメリットがあります。ですが、導入の際にネックになるのが容量です。

ハードディスクのようにテラ単位の大容量なドライブは少ないですし、あっても単価が高いのが実情です。そこで、SSDの容量不足に関する問題と、その解決方法についてご紹介しましょう。

容量が不足した場合のSSD特有の問題

大容量のSSDは、ハードディスクに比べて非常に高価なため、240GB~256GBや480GB~512GBクラスのモデルを選びがちです。

そのため、さまざまなデータを保存していくと、容量不足になることもあるでしょう。

もちろん、データの量が多ければ、ハードディスクでも容量不足になります。

しかし、SSDはハードディスクとは違った記録方式をとっているため、容量が不足した場合はSSD特有の問題を引き起こすことになります。

SSDの書き込み速度が低下する

SSDの容量が足りなくなった場合の実用的な部分のデメリットとしては、書き込み速度の低下があります。これは、SSDのデータ保存の特性が原因です。

SSDは、データを保存する際、何もデータが保存されていない領域(空き領域)に保存する仕組みになっています。これは、同じデータを上書きする場合も同様に、新規の領域に保存していきます(このとき、旧データはSSD上に残っているが、ユーザーからは見えない)。ですから、SSDを使い続ければ、毎回新規に空き領域に保存していくので、いずれは空き領域がなくなります。

そこで、SSDは空き領域がない場合は保存するときの書き込みを行う前に、使われていないデータ(過去に削除や上書きされたデータ)を一度削除して空き領域を作る必要があるのです。つまり、SSDの内部で空き容量がなくなった場合は、この書き込み前のデータ消去作業をする時間が必要なため、速度低下の原因となるのです。

ただし、基本的には空き容量を増やす「トリム」という機能が一定の間隔で旧データを消していくので、あまり心配することはありません。

SSDの寿命が短くなる場合も

SSDの容量が足りなくなった場合、書き込み速度が低下するだけではありません。前述したように、SSDはデータ保存をするための容量を確保する際、使われていないデータを消してから書き込みをします。この作業を繰り返すことにより、SSDのフラッシュメモリを劣化させて、寿命を縮めてしまうのです。

特に、昔のSSDは容量が小さいため、容量不足になりがちで、ハードディスクに比べて寿命が短い印象がありました。ですが、最近のSSDは容量が大きくなったため、以前よりも問題視はされていません。

この問題が解決されたことは、製品のTBW(Tera Byte Written:総書き込みバイト数)を見れば一目瞭然です。例えば、TBWが300TBであれば、文字どおり300TBまでの書き込みができます。つまり、300TB書き込めば寿命ということです。ですが、仮に1日100GB書き込みをしたとしても、1年で約36TBです。これを5年続けても約182TBですから、まだまだ余力があることになります。つまり、よほど無茶な書き込みをし続けなければ、あまり意識しなくてもいいでしょう。

ただし、このTBW以外にも、MTTF(Mean Time To Failure)という項目に平均故障時間が書かれています。使用しているSSDの寿命を知りたい場合は、書き込みよりも、こちらが参考になるかもしれません。

SSDの容量不足を解消する方法

SSDの容量不足は、ユーザーにデメリットしかもたらしません。では、どのようにしたら容量を増やせるのでしょうか。簡単にできる方法としては、クリーンアップツールを利用した不要ファイルの削除があります。

しかし、必要なファイルばかりであれば削除することはできません。ここでは、SSDの容量不足を解消する方法をご紹介しましょう。

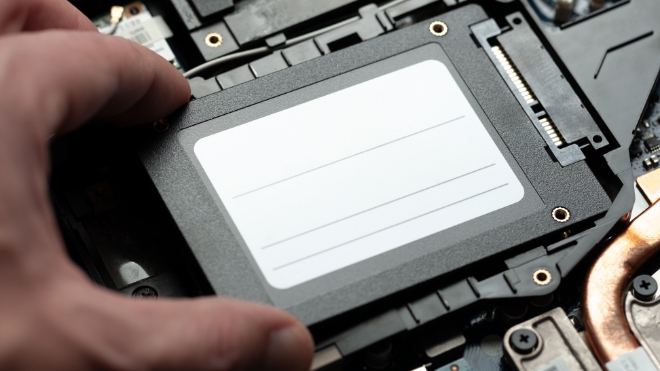

容量の大きい新しいSSDに交換する

最も簡単な方法としては、容量の大きいSSDを新しく購入し、現在のSSDと交換してしまうことです。足りなくなったSSDの容量を増やすこととは少し意味が異なりますが、根本的な解決策といえます。

SSDは技術が向上し続けているハードのひとつですから、以前よりも安価に大容量のSSDが購入できます。前述したように、SSDには寿命もあるので、長く使っているようなら交換したほうが安心です。

特に、Windows 7からWindows 10に乗り換える場合、十分な空き領域を作るには手間がかかるので、新しいSSDを導入するほうが手軽です。

外付けのストレージにデータを移行する

SSD自体の容量は大きいものの、保存している画像や音声、動画などのデータが保存領域を圧迫しているのであれば、ハードディスクなど外付けのストレージを購入してデータを移行させるのもひとつの手です。もしも、DTPや動画編集などの作業でデータへのアクセススピードが必要であれば、アクティブなデータだけSSDに置き、それ以外の保存データだけ移行する手もあるでしょう。

いずれにせよ、SSDの容量は有限ですから、多数のデータを扱う場合は外付けストレージが最適です。ただし、データを移行する際は、システム関連のファイルは絶対に移行しないよう、ご注意ください。ファイルによっては問題ない場合もありますが、最悪の場合はOSが起動しなくなるリスクもゼロではありません。ですから、あくまで個人用のデータファイルだけを移行するようにしましょう。

なお、デスクトップパソコンを利用している場合、筐体がタワー型などであれば、内部にストレージを追加することも可能です。外付けのストレージとは異なり、USBなどのスロットを消費しませんし、電源は内部から取れますので、プラグをコンセントに差す必要がありません。

クラウドストレージサービスにデータを保存する

「わざわざ外付けのストレージを買うほどではない」といった場合は、クラウドストレージサービスを活用してデータを保存する方法もあります。有名なところではGoogle ドライブなどがありますので、信頼できるサービスを探してデータを保存するのもいいでしょう。

また、「ノートパソコンを使っているので外付けはちょっと」という場合も、クラウドストレージサービスがおすすめです。USBメモリや小型の外付けハードディスクなどもありますが、万が一紛失した場合には情報漏洩の可能性も否定できません。

もちろん、クラウドストレージサービスにも不正アクセスなどのリスクはありますので、絶対に安全という保証はありません。リスクや利便性などを考えて、最適な方法を選択しましょう。

トリムでSSDの空き領域を確保する

SSDには、「トリム」と呼ばれる空き領域を最適化ツールがあります。このツールは、保存されているデータが削除されているものと判断した場合、記録されているデータを自動で削除するというものです。

ですが、あくまでOS上で削除されたデータを、SSD上のメモリから消去するだけですから、SSDの容量が増えるわけではありません。

つまり、デフラグもトリムも、SSDの容量を増やすツールにはならないということなのです。

SSDの容量不足には根本的な解決を

パソコンを利用していれば、さまざまなデータが増えていきます。ですから、「SSDの容量が足りないな」と思ったら、クリーンアップツールで空き容量を増やすことを繰り返すのではなく、早めに根本的な解決をすべきでしょう。

方法はいくつかありますので、ご自身の使用環境に適した方法を選んで、ストレスのないパソコンライフを送ってください。